Seit 2018 schreiben Autor*innen des ipb in einer eigenen Rubrik des Forschungsjournals Soziale Bewegungen: “ipb beobachtet”. Die Rubrik schafft einen Ort für pointierte aktuelle Beobachtungen und Beiträge zu laufenden Forschungsdebatten und gibt dabei Einblick in die vielfältige Forschung unter dem Dach des ipb.

Zu den bisher erschienenen Beiträge, die alle auch auf unserem Blog zu lesen sind, geht es hier.

Der folgende Text von Bettina Engels erschien unter dem Titel “Theorie und Praxis (pan-)afrikanischer sozialer Bewegungen” im Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 36, Heft 4.

Der „Arabische Frühling“ hat – zumindest vorübergehend – das Interesse vieler Bewegungsforscher:innen an der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas geweckt (vgl. Grimm 2022; Lynch 2014). Im unmittelbaren Anschluss gab es kurzzeitig auch Überlegungen, inwiefern die Massenproteste insbesondere in Tunesien und Ägypten Auswirkungen auf Mobilisierungen auf dem afrikanischen Kontinent insgesamt haben würden (Branch/Mampilly 2015; De Waal/Ibreck 2013; Larmer 2015), etwa, ob auf den „Arabischen Frühling“ ein „Afrikanisches Erwachen“ (Manji/Ekine 2012) folgen könnte.

International geht anders: Systematische Leerstellen in den akademischen Zeitschriften

Dieses Forschungsinteresse hielt allerdings nicht lange an. Aktuell sind Studien zu sozialen Bewegungen auf dem afrikanischen Kontinent in den internationalen Zeitschriften der Bewegungsforschung eher selten1; und Beiträge von Autor:innen von afrikanischen Universitäten oder Bewegungen selbst sind noch seltener. In den letzten drei Jahrgängen von Mobilization finden sich zwei Artikel zu empirischen Beispielen auf dem Kontinent, beide zu Nordafrika (zu Kämpfen gegen sexualisierte Gewalt in Ägypten: Allam 2023; zur Mobilisierung von Erwerbslosen in Tunesien, Jöst 2020). In den Ausgaben des Forschungsjournals der letzten drei Jahre findet sich – neben dem „ipb beobachtet“-Beitrag zum Nahen Osten und Nordafrika (Grimm, 2022) – nur ein Beitrag, dessen Titel auf eine afrikanische Bewegung verweist (Müller 2020 zu Umweltaktivismus in Tansania). Interface ist stärker international aufgestellt. Hier finden sich in den aktuellen Jahrgängen immerhin fünf Artikel, aus deren Titeln erkennbar ist, dass es um Mobilisierungen in Afrika geht: je zwei Beiträge zu Bewegungen in Südafrika (Daniel 2021; Herold/DeBarros 2020) und in Ägypten (Robé 2021; Sharkawi/Ali 2020) sowie einer zu Kenia (Chukunzira 2020).

Zu Beispielen aus Deutschland, Griechenland, Großbritannien und Spanien waren es im selben Zeitraum ähnlich viele Beiträge – allerdings zu jedem Land ungefähr so viele wie zum afrikanischen Kontinent insgesamt. Am meisten empirische Studien zu sozialen Bewegungen in Afrika weisen die aktuellen Jahrgänge von Social Movement Studies auf, was sich sicherlich auch dadurch erklärt, dass die Zeitschrift mit sechs Ausgaben jährlich deutlich häufiger erscheint als andere. Im laufenden Jahrgang (2023) sind bereits drei Artikel erschienen: einer zur Demokratiebewegung in Sambia (Pinckney, 2023), eine quantitative Studie (Lewis, 2023) sowie eine vergleichende Studie zum Zusammenhang von Parteimitgliedschaft und der Beteiligung an Protesten in Kenia, Nigeria und Tunesien (Blaxland 2023). Im Jahr zuvor hat die Zeitschrift zwei Beiträge zu demokratischen Bewegungen in Tunesien (Han 2022; McCarthy 2022) veröffentlicht, einen zur Frauenbewegung in Ghana (Fallon/Boutilier 2022) sowie einen weiteren zu Protesten in Burkina Faso und Senegal gegen die Bestrebungen der jeweiligen Präsidenten, die Verfassung zu ändern, um sich eine weitere Amtszeit zu ermöglichen (Wienkoop 2022). Die Jahrgänge 2021 und 2020 weisen jeweils einen Artikel zu einer afrikanischen Bewegung auf, zur LGBT Bewegung in Liberia (Currier/Cruz 2020) und zum Aufstand 2011 in Ägypten (Chalcraft 2021).

Auffällig ist, dass die große Mehrheit der Beiträge sich auf Nordafrika und auf Staaten mit Englisch als (einer) Amtssprache bezieht, wohingegen Beispiele aus Staaten anderer Regionen des Kontinents mit Arabisch, Französisch oder Portugiesisch als Amtssprachen selten sind. Diese Schieflage ist der Selektivität der Forschung geschuldet und bedeutet nicht etwa, dass es in diesen Regionen weniger soziale Bewegungen, Mobilisierung und Protest geben würde als anderswo. Damit zusammenhängend besteht eine weitere Schieflage darin, dass die allermeisten Autor:innen an europäischen und nordamerikanischen Institutionen tätig bzw. angebunden sind. Ein relevanter Anteil von Forscher:innen und Aktivist:innen auf dem afrikanischen Kontinent liest und schreibt nicht in englischer Sprache (auf Deutsch noch viel seltener). Mit Ausnahme von interface sind die genannten Zeitschriften alle kostenpflichtig (und teuer) und stehen damit nur sehr wenigen Leser:innen auf dem Kontinent zur Verfügung. Wenn die Debatten in unseren Zeitschriften tatsächlich international relevant sein sollen, ist das einzig sinnvolle Format mehrsprachig und open access – interface macht es vor.

Wer auf der Suche nach empirischen Studien zu sozialen Bewegungen, Mobilisierungen und Protest auf dem afrikanischen Kontinent ist, wird in regionalwissenschaftlichen Zeitschriften eher fündig, etwa dem Critical Journal of African Studies, Journal of Contemporary African Studies, Journal of Southern African Studies, African Affairs, der African Studies Review und der Review of African Political Economy (RoAPE). Letztere hat sich explizit der Analyse von organisierten Kämpfen gegen „the political economy of inequality, exploitation and oppression“2 verschrieben. Der zur Zeitschrift gehörende Blog roape.net (Zeilig et al. 2022) hat eine Rubrik zu Protest und sozialen Kämpfen (Popular Protest and Class Struggle Across the Contintent)3. Bis zum Beginn der Covid-19-Pandemie organisierte RoAPE Connections-Workshops an unterschiedlichen Standorten auf dem afrikanischen Kontinent (2017 in Accra, 2018 in Dar es Salaam und 2019 in Johannesburg; der für 2020 in Windhoek geplante Workshop wurde pandemiebedingt abgesagt). Die von der Redaktion gemeinsam mit Partnerorganisationen an den jeweiligen Standorten organisierten Workshops brachten Bewegungsaktivist:innen und Forscher:innen zusammen, mit einer deutlichen Mehrheit an Teilnehmenden von dem Kontinent und aus dem aktivistischen Bereich (Dwyer et al. 2019).

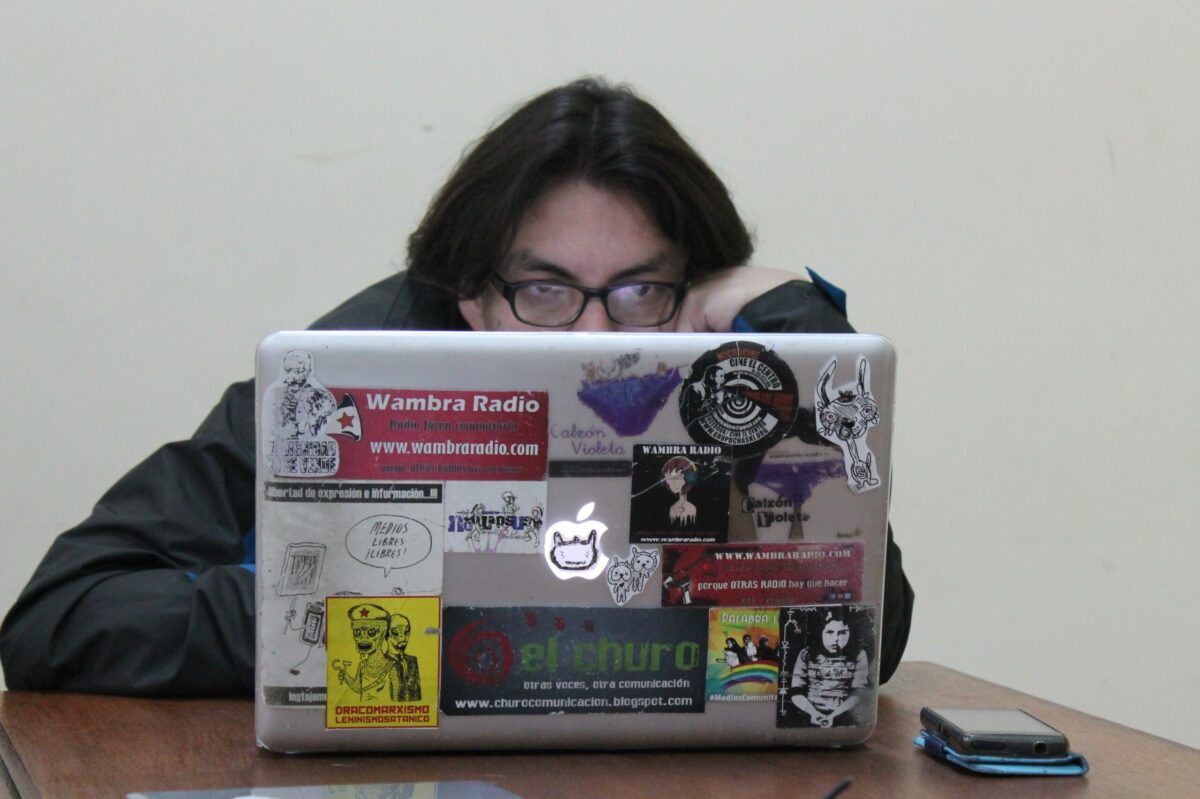

Zwar sind Wissenschaftler:innen afrikanischer Institutionen etwas häufiger mit Beiträgen in regionalwissenschaftlichen Zeitschriften vertreten als in denen der Bewegungsforschung. Trotzdem erscheinen auch die genannten Zeitschriften alle kostenpflichtig bei großen US-amerikanischen oder englischen Verlagen – mit Ausnahme von RoAPE, die den Vertrag mit Taylor & Francis gekündigt hat und ab Januar 2024 unabhängig open access erscheint.4 Und auch in den regionalwissenschaftlichen Zeitschriften, wie in der internationalen Presse insgesamt, sind Bewegungen und Proteste aus ehemals britisch kolonialisierten Staaten bzw. mit Englisch als (einer) Amtssprache überrepräsentiert, insbesondere Nigeria, Ghana und Südafrika. Südafrika gilt zurecht als „the protest capital of the world“ (Alexander 2012, 3) mit durchschnittlich elf und mehr Protestereignissen täglich im Zeitraum von 1997 bis 2013 (Alexander et al. 2018) und in den 2010er Jahren der möglicherweise höchsten Zahl an Streiktagen pro Einwohner:in weltweit (Bekker 2022). Sowohl das Bewegungs- und Protestgeschehen in Südafrika als auch die dortige Forschung dazu – führend hierbei ist das Centre for Social Change an der University of Johannesburg5 – sind beeindruckend.

Erhebliche, international weit weniger berichtete und in der Bewegungsforschung kaum wahrgenommene Protestbewegungen finden in den letzten Jahren aber auch in den ehemaligen französischen Kolonien in Westafrika statt. Sie richten sich insbesondere gegen die neokoloniale Intervention Frankreichs in der Region, so gegen die von Frankreich 1945 geschaffene und an den französischen Franc (heute den Euro) gebundene regionale Währung Franc CFA, nach wie vor die Währung von 14 afrikanischen Staaten (davon 12 ehemalige französische Kolonien), und gegen die französische Militärpräsenz in der Region (Engels 2022).

Spezifisch ‚afrikanische‘ Bewegungen?

Als in den 2000er Jahren in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Europa eine Debatte zu sozialen Bewegungen in Afrika begann, ging es vor allem um zwei übergeordnete Fragen. Erstens: Inwiefern handelt es sich bei sozialen Bewegungen in unterschiedlichen Weltregionen prinzipiell um dasselbe Phänomen, oder gibt es spezifische ‚afrikanische‘ Bewegungen? Stephen Ellis und Ineke van Kessel haben dies in der Einleitung zu dem meines Wissens ersten Sammelband in der europäischen regionalwissenschaftlichen Debatte zu sozialen Bewegungen in Afrika in der Frage zugespitzt, ob wir von „sozialen Bewegungen in Afrika“ oder von „afrikanischen sozialen Bewegungen“ sprechen sollten (Ellis/van Kessel 2009). Zweitens und damit zusammenhängend wurde diskutiert, inwiefern die etablierten Konzepte der Bewegungsforschung, die vor dem Hintergrund von Debatten und empirischen Erfahrungen in Europa und Nordamerika entwickelt wurden, geeignet sind, um soziale Bewegungen und ihre Kämpfe in anderen regionalen Kontexten zu verstehen (Boudreau 1996; Engels/Müller 2019; de Waal/Ibreck 2013). Auf den von Ellis und van Kessel herausgegebenen Band folgten einige Schwerpunktausgaben von Zeitschriften, u. a. der Review of African Political Economy (Larmer 2010), der Stichproben – Vienna Journal of African Studies (Engels/Brandes 2011), der Prokla – Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft (Heft Nr. 170/2013, „Soziale Kämpfe in Afrika“) und des Forschungsjournals Soziale Bewegungen (Müller et al. 2014) sowie Bücher (u. a. Branch/Mampilly 2015; Manji/Ekine 2012).

Die Idee von spezifisch ‚afrikanischen‘ Bewegungen, die sich grundsätzlich von Bewegungen in anderen Weltregionen unterscheiden würden, ist aus mehreren miteinander verbundenen Gründen problematisch (Engels/Müller 2019): Soziale Bewegungen lassen sich grundsätzlich am besten in ihrem jeweiligen historischen, gesellschaftlich-kulturellen und politisch-institutionellen Kontext verstehen (de Waal/Ibreck 2013), und dieser Kontext ist zugleich von historischen Makrotrends und spezifischen lokalen Bedingungen und Erfahrungen geprägt. Dies gilt für alle Weltregionen gleichermaßen. Ohne Zweifel lassen sich historische Makrotrends ausmachen, die bestimmte Weltregionen und dortige soziale Kämpfe und Bewegungen in spezifischer Weise prägen, wie den afrikanischen Kontinent die historische Erfahrung der Kolonialisierung, von antikolonialen Befreiungskämpfen, Neoliberalisierung und der enorme Einfluss der internationalen Finanzinstitutionen (vgl. Brandes/Engels 2011; Larmer 2010). Gerade letztere sind aber keineswegs ‚Afrika-spezifisch‘, sondern ebenso prägend in den anderen Weltregionen. Für die sozialen Bewegungen in Lateinamerika war Neoliberalisierung bereits in den 1980er Jahren ein wesentlicher Faktor (Eckstein 1989: 5; Escobar/Alvarez 1992), und ist sie noch heute, wie etwa die aktuelle feministische Bewegung in Chile (Monsalve 2021) eindrücklich zeigt.

Außerdem funktioniert die Idee von spezifisch ‚afrikanischen‘ Bewegungen nur in impliziter oder expliziter Abgrenzung gegenüber der Konstruktion von Bewegungen ‚im Norden‘. Und ‚nördliche‘ oder ‚westliche‘ Akteure, Ideen und Normen werden erst ‚westlich‘ durch ihre Abgrenzung von einem orientalischen oder afrikanischen ‚Anderen‘ – Stuart Hall (1992) hat diese Konstruktion als „the West and the rest“ zusammengefasst. Die Idee, afrikanische soziale Bewegungen seien ‚irgendwie anders‘ als Bewegungen ‚anderswo‘, riskiert, genau diesen politisch und analytisch fragwürdigen Dualismus zu reproduzieren. Joel Beinin und Frédéric Vairel (2011) haben in diesem Sinne die Idee kritisiert, westliche Bewegungen würden instrumentell und rational agieren, wohingegen Bewegungen im Süden stärker von Kultur und Identität geprägt seien.

Das theoretische Spektrum erweitern

Die mir bekannten Analysen sozialer Bewegungen und Kämpfe auf dem afrikanischen Kontinent – sowohl im Bereich der Bewegungsforschung als in auch regionalwissenschaftlichen Studien – greifen auf die bekannten Ansätze und Konzepte der Bewegungsforschung nur in Ausnahmefällen zurück, und wenn, sind es in der Regel europäische Wissenschaftler:innen, die sich des theoretischen Repertoires der Bewegungsforschung bedienen. Kritische afrikanische Wissenschaftler:innen äußern durchaus vehemente Kritik an der Dominanz weißer westlicher und in großer Mehrheit männlich geprägter Theorien, institutioneller Strukturen und Praktiken und fordern, vermeintlich universelle Konzepte zu destabilisieren und damit Raum zu schaffen für Gegenentwürfe – Europa und europäisch geprägte Theorien nicht als das Zentrum der Welt aufzufassen, sondern – in den Worten von Dipesh Chakrabarty (2000) – zu „provinzialisieren“.

Dies bezieht sich meiner Wahrnehmung nach vor allem auf grundlegende Sozial- und politische Theorie und Philosophie, nicht explizit auf die Erklärungsansätze der Bewegungs- und Protestforschung. Möglicherweise ist die Bewegungsforschung (bzw. das, was wir darunter fassen) zu speziell (ich bin versucht zu sagen, zu wenig relevant), um außerhalb der Zirkel von Zeitschriften, Konferenzen, Netzwerken etc., die sich selbst mit dem Forschungsfeld identifizieren, wahrgenommen zu werden. Damit will ich nicht sagen, dass die etablierten Ansätze der Bewegungsforschung nicht für die Analyse von sozialen Bewegungen in Afrika oder anderswo geeignet sind – prinzipiell können sie gleichermaßen hilfreich (oder eben nicht) für unser Verständnis sozialer Phänomene in unterschiedlichen regionalen, gesellschaftlich-kulturellen oder politisch-institutionellen Kontexten sein (s. ausführlich Engels/Müller 2019).

Spannender als die Frage nach der Reichweite und vermeintlichen Universalität von Konzepten wie Politische Gelegenheitsstrukturen, Ressourcenmobilisierung, cycles of collective action, repertoires of contention usw. könnte es sein, zu fragen, welche und wie theoretische Überlegungen und empirische Erfahrungen von Autor:innen und Aktivist:innen panafrikanischer Bewegungen unser Verständnis sozialer Bewegungen hinterfragen, erweitern und verändern können. Panafrikanismus ist ein politisches, kein territoriales Konzept. Es bezeichnet die Einheit aller Menschen afrikanischer Herkunft, unabhängig von ethnischer Identifikation, Nationalität und Wohnort (vgl. James 2012 [1938]), d. h. auch afroamerikanische, afrokaribische, afrobrasilianische usw. Menschen. Für die antikolonialen Befreiungskämpfe, aber auch für antirassistische Kämpfe außerhalb des Kontinents stellt Panafrikanismus ein zentrales Konzept dar. Die Trennung von „Subsahara-Afrika“ und „Nordafrika“ ist aus dieser Sicht eine künstliche, geschaffen durch koloniale Verwaltung und Forschung und ihre Fortführung bis in die Gegenwart durch westliche Wissenschaft und Institutionen. Vordenker:innen der antikolonialen Befreiungsbewegungen wie Julius Nyerere (1973 [1962]) vertraten eine internationalistische Perspektive, die sich explizit auf den „ganzen“ Kontinent oder das trikontinentale Ensemble bezieht und die Solidarität aller Unterdrückten als Bedingung für Befreiung voraussetzt (Sankara 1984). Andere wie Kwame Nkrumah 1970 [1964] und Patrice Lumumba (1958) verbanden mit Panafrikanismus ein konkretes politisch-institutionelles Projekt wie die Organisation für Afrikanische Einheit, die Nrumah 1963 mitbegründete und die ebenfalls die nordafrikanischen Staaten umfasste, oder die Idee der Vereinten Nationen von Afrika.

Als politische Strategie spielt Panafrikanismus auch gegenwärtig eine zentrale Rolle in antikolonialen, antiimperialistischen und antirassistischen Bewegungen und Kämpfen (vgl. Getachew 2019). Eine zentrale Erkenntnis dieser Bewegungen ist, dass rassistische Unterdrückung und materielle Ausbeutung – Rassismus, Kolonialismus und Kapitalismus – untrennbar miteinander verbunden sind. Es geht in den antikolonialen, antiimperialistischen und antirassistischen Kämpfen nicht um kollektive Identität als solche, sondern um die damit unmittelbar verbundenen materiellen Ungleichheits- und Ausbeutungsstrukturen. Dies wird beispielsweise in den westafrikanischen Bewegungen gegen den Franc CFA (Konkobo 2017; Sylla 2017) und in den service delivery-Protesten6 in Südafrika nach dem Ende der Apartheid (Bond/Mottiar 2018; Hlatshwayo 2022; Ngwane 2011) sichtbar. Für den antirassistischen Bürgerrechtler und Mitgründer der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) in den USA, W.E.B. Du Bois (2018 [1903]), ebenso wie für Steve Biko, den 1977 ermordeten Kämpfer gegen das Apartheidregime, war ökonomische Ausbeutung die Grundlage für rassistische Verhältnisse: „There is no doubt that the colour question in South African politics was originally introduced for economic reasons“ (Biko 2004 [1971]: 96). Das Bewusstsein für das eigene Schwarzsein, folgert Biko daraus, ist der erste Schritt zur Emanzipation: „Black Consciousness is an attitude of mind and a way of life […] Its essence is the realisation by the black man of the need to rally together with his brothers around the cause of their oppression“ (ebd., 101).

Das sich Bewusstwerden über Unterdrückungsverhältnisse und deren geteilte Erfahrung bilden die Voraussetzung dafür, dass Unterdrückte sich organisieren können – hier überschneidet sich Biko in seinem Konzept von Black Consciousness nicht zufällig mit marxistischen Klassentheorien. Die Analyse von Du Bois, Biko und anderen, antirassistische, antikapitalistische und antiimperialistische Kämpfe als untrennbar miteinander verwoben zu begreifen – Kolonialismus, Rassismus und Kapitalismus als in einem dialektischen Verhältnis zueinander zu begreifen –, sind für die aktuelle Bewegungspraxis und damit auch für die Bewegungsforschung in hohem Maße relevant. Die Trennung von materiellen und identitätspolitischen Forderungen und Kämpfen geht aus dieser Sicht analytisch und politisch-praktisch an den zugrundeliegenden gesellschaftlichen und politisch-ökonomischen Strukturen vorbei.

Eine weitere wichtige Erkenntnis, die wir aus den theoretischen Überlegungen der panafrikanischen Bewegungen für die Bewegungsforschung gewinnen können, ist die Kritik an den dominanten historischen Narrativen der westlichen Geschichtsschreibung (vgl. Robinson 1983). Charles Tillys Arbeiten zur Geschichte von Revolutionen sind grundlegend für die Bewegungsforschung – und sie erzählen die Geschichte der europäischen und nordamerikanischen Revolutionen (Tilly 1964, 1978, 1995). Die Revolution in Haiti7 etwa kommt in From Mobilization to Revolution (Tilly 1978) nicht vor. Michel-Rolph Trouillot (1995) zeigt am Beispiel der haitianischen Revolution eindrücklich, wie bestimmte Bewegungen und Revolutionen in mehrfacher Hinsicht aus der Geschichtsschreibung ‚herausgeschwiegen‘ werden: in der Entstehung historischer Quellen (was wird erinnert und berichtet?), in der Schaffung von Archiven (was wird aufbewahrt und archiviert?), in der Erzählung durch die Geschichtswissenschaft (worüber forschen und berichten Historiker:innen?) und in der Konstruktion dessen, was als ‚wichtig‘ behauptet und zum ‚Standard‘ der Geschichte gemacht wird – und damit Eingang etwa in Schulbücher, aber eben auch in die Wissensbestände und Referenzen anderer Forschungsfelder wie der Bewegungsforschung findet.

Wenn wir auf abstrakt-genereller Ebene über soziale Bewegungen als gesellschaftliche Phänomene sprechen, sollte es selbstverständlich sein, dass wir uns bewusst sind, dass soziale Bewegungen in vielen und vielfältigen historischen, geographischen, sozialen und politisch-institutionellen Kontexten existieren. Wenn wir allgemeine Aussagen treffen oder theoretische Konzepte entwerfen, ist es als empirische Basis schwach, sich auf die Erfahrungen von Bewegungen in Europa und Nordamerika zu beschränken. Das erfordert ggf. einige Recherchearbeit, wenn wir nicht die Schieflage dessen, worüber im eher engen Spektrum der Foren (Zeitschriften, Kolloquien etc.), die sich selbst dem Feld der Bewegungsforschung zurechnen, berichtet wird, reproduzieren möchten. Anstatt an ‚unseren‘ Konzepten festzuhalten und sie auf ihre vermeintliche Universalität zu prüfen, möchte ich vorschlagen, diese Konzepte und die Erfahrungen europäischer Bewegungen zurückzustellen und offen nach theoretischen Überlegungen und empirischen Erfahrungen zu suchen, die aus unseren Wissensbeständen bislang herausgeschwiegen werden.

Mehr als eine Zeitschrift: RoAPE

Review of African Political Economy (RoAPE) wurde 1974 als gemeinsames Projekt von Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen aus Afrika und UK gegründet. Die Zeitschrift befasst sich mit radikalem sozialen und politisch-ökonomischen Wandel, mit Klassen-, Geschlechter- und rassistischen Verhältnisse, mit Klassenkämpfen, (pan-)afrikanischen und solidarischen radikalen Bewegungen. Bislang ist RoAPE im Verlag Taylor & Francis erschienen – ein Modell, das Einnahmen vor allem für den Verlag, aber auch (in vergleichsweise geringerem Umfang) für die Zeitschrift generiert, aber nicht unbedingt der Idee eines radikalen, auf einen Wandel der herrschenden politisch-ökonomischen Verhältnisse ausgerichteten Projekts entspricht. Das Redaktionskollektiv hat sich deshalb entschlossen, den Vertrag mit Taylor & Francis zu kündigen. Ab 2024 erscheint die Zeitschrift uneingeschränkt open access auf der Plattform ScienceOpen.

Parallel zu der Zeitschrift betreibt die RoAPE den Blog roape.net als Plattform für radikale Analysen von Staat, Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen im Kontext von kapitalistischer Globalisierung und den vielfältigen Kämpfen dagegen. Mit unterschiedlichen Textformaten, Interviews und Videos möchte roape.net eine Plattform für radikale Stimmen des Kontinents, aus panafrikanischen und solidarischen Bewegungen bieten. Bis zum Beginn der Covid-19-Pandemie organisierte RoAPE Connections-Workshops in Accra, Dar es Salaam und Johannesburg, die Bewegungsaktivist:innen und Forscher:innen zusammenbrachten.

Jährlich zeichnet die Redaktionen einen herausragenden, im Vorjahr in der Zeitschrift erschienen Artikel eines:r afrikanischen Autors:in aus, die/der erstmal ins RoAPE veröffentlicht hat. Der Ruth First-Preis, benannt nach der südafrikanischen Anti-Apartheidsaktivistin (1925–1982), ist mit 1.000 britischen Pfund dotiert und wird bevorzugt an jungen Autor:innen mit afrikanischer Staatsangehörigkeit, die auf dem Kontinent leben, vergeben. Alle zwei Jahre vergibt RoAPE das Lionel Cliffe Memorial Research Scholarship, benannt nach einem der Mitgründer der Zeitschrift, dem englischen Politökonomen und Aktivisten Lionel Cliffe (1936–2013). Zwei afrikanische Forscher:innen und Aktivist:innen erhalten jeweils 3.000 britische Pfund für ein Projekt aus dem Themenspektrum der Zeitschrift. Bei Bedarf und Interesse bieten Mitglieder des Redaktionskollektivs inhaltliche Unterstützung und Austausch an.

Über die Autorin

Prof. Dr. Bettina Engels, Arbeitsschwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung, Freie Universität Berlin

Literatur

Alexander, Peter/Runciman, Carin/Ngwane, Trevor/Moloto, Boikanyo/Mokgele, Kgothatso/van Staden, Nicole 2018: Frequency and turmoil: South Africa’s community protests 2005–2017. In: SA Crime Quarterly, 27–42.10.17159/2413-3108/2018/i63a3057

Allam, Nermin 2023: The role of emotions in anti-sexual violence groups in Egypt. In: Mobilization: An International Quarterly, 28(2), 189–208.10.17813/1086-671X-28-2-189

Beinin, Joel/Vairel, Frédéric 2011: Introduction. The Middle East and North Africa. Beyond Classical Social Movement Theory. In: Joel Beinin/Frédéric Vairel (Hrsg.): Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa, 1–23, Stanford University Press.10.1515/9780804788038-003

Bekker, Martin 2022: Language of the unheard: police-recorded protests in South Africa, 1997–2013. In: Review of African Political Economy, 49(172), 226–245.10.1080/03056244.2021.1953976

Biko, Steve 2004 [1971]: Some African cultural concepts, in: I Write What I Like. Picador Africa.

Blaxland, Joel 2023: Political party affiliation strength and protest participation propensity: theory and evidence from Africa. In: Social Movement Studies, 22(4), 549–566.10.1080/14742837.2022.2061942

Bond, Patrick/Mottiar, Shauna 2018: Terrains of Civil and Uncivil Society in Post-Apartheid Durban. In: Urban Forum (29), 383–395.10.1007/s12132-018-9351-6

Boudreau, Vincent 1996: Northern Theory, Southern Protest: Opportunity Structure Analysis in Cross-National Perspective. In: Mobilization: An International Quarterly, 1(2), 175–189.10.17813/maiq.1.2.9573307817475237

Branch, Adam/Mampilly, Zachariah 2015: Africa Uprising: Popular Protest and Political Change. Zed Books.10.5040/9781350218116

Brandes, Nikolai/Engels, Bettina 2011: Social Movements in Africa. In: Stichproben Vienna Journal of African Studies, 11(20), 1–15.Suche in Google Scholar

Chakrabarty, Dipesh 2000: Provincialising Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton University Press.

Chalcraft, John 2021: Egypt’s 2011 uprising, subaltern cultural politics, and revolutionary weakness. In: Social Movement Studies, 20(6), 669–685.10.1080/14742837.2020.1837101

Chukunzira, Angela 2020: Organising under curfew: perspectives from Kenya. In: Interface: a journal for and about social movements, 12(1), 39–42.

Currier, Ashley/Cruz, Joëlle M. 2020: The politics of pre-emption: mobilisation against LGBT rights in Liberia. In: Social Movement Studies, 19(1), 82–96.10.1080/14742837.2017.1319265

Daniel, Antje 2021: Rhodes Must Fall: different layers of intersectionality in students’ protests in South Africa. In: Interface: a journal for and about social movements, 13(1), 12–37.

De Waal, Alex/Ibreck, Rachel 2013: Hybrid social movements in Africa. In: Journal of Contemporary African Studies, 31(2), 303–324.10.1080/02589001.2013.781320

Du Bois, W. E. B. 2018 [1903]: The Souls of Black Folk. Essays and Sketches. University of Massachusetts Press.10.2307/j.ctv346v0g

Dwyer, Peter/Diouf, Fatou/Mkodzongi, Grasian/Kasaab, Beesan/Kiendrebeogo, Didier/Traore, Mohamed/Chakanya, Naome/Githethwa, Njuki 2019: Connections 3: ROAPE workshop in Johannesburg, 26–27 November 2018. In: Review of African Political Economy, 46(162), 632–664.10.1080/03056244.2019.1775431

Eckstein, Susan (ed.) 1989: Power and popular protest: Latin American social movements. University of California Press.10.1525/9780520352148-005

Ellis, Stephen/van Kessel, Ineke 2009: Introduction: African social movements or social movements in Africa? In: Ellis,Stephen/van Kessel, Ineke (Hrsg.): Movers and shakers. Social movements in Africa, 1–16, Brill.10.1163/ej.9789004180130.i-260.5

Engels, Bettina 2022: Popular struggles and the search for alternative democracies. In: Review of African Political Economy, 49(172), 201–208.10.1080/03056244.2022.2085886

Engels, Bettina/Brandes, Nikolai (Hrsg.) 2011: Social Movements in Africa. In: Stichproben. Vienna Journal of African Studies No. 20, Universität Wien.

Engels, Bettina, Müller, Melanie 2019: Northern theories, Southern movements? Contentious politics in Africa through the lens of social movement theory. In: Journal of Contemporary African Studies, 37(1), 72–92.10.1080/02589001.2019.1607967

Escobar, Arturo/Alvarez, Sonia E. (Hrsg.) 1992: The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy. Westview.Suche in Google Scholar

Fallon, Kathleen M./Boutilier, Sophia 2022: The digital divide within the women’s movement in Ghana: Implications for voice and inclusion. In: Social Movement Studies, 21(5), 677–696.10.1080/14742837.2021.1967122

Fischer, Sibylle 2001: Haitianische Revolution. In: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, 5, 1121–1130, Argument-Verlag.

Getachew, Adom 2019: Worldmaking after Empire. The Rise and Fall of Self-Determination. Princeton University Press.10.1515/9780691184340

Grimm, Jannis 2022: Mobilisierungsdynamiken, Hegemoniekrisen und neue Protestakteure: Eine Dekade Protestforschung zu den Umbrüchen im Nahen Osten und Nordafrika. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 35(2), 404–421.10.1515/fjsb-2022-0029

Hall, Stuart 1992: The West and the Rest: Discourse and Power. In: Hall, Stuart/Gieben, Bram (Hrsg.): Formations of Modernity, 275–330, Polity Press.

Han, Saerom 2022: Transitional justice for whom? Contention over human rights and justice in Tunisia. In: Social Movement Studies, 21(6), 816–832.10.1080/14742837.2021.1967129

Herold, Björn/DeBarros, Margaux 2020: “It’s not just an occupation, it’s our home!” The politics of everyday life in a long-term occupation in Cape Town and their effects on movement development. In: Interface: a journal for and about social movements, 12(2), 121–156.

Hlatshwayo, Mondli 2022: Social movements as learning spaces: the case of the defunct Anti-Privatisation Forum in South Africa. In: Review of African Political Economy, 49(172), 209–225.10.1080/03056244.2021.1962838

James, C. L. R. 2012 [1938]: A History of Pan-African Revolt. PM Press.

Jöst, Prisca 2020: Mobilizatin without organization: Grievances and group solidarity of the unemployed in Tunisia. In: Mobilization: An International Quarterly, 25(2), 265–283.10.17813/1086-671X-25-2-265

Konkobo, Lamine 2017: African protests over the CFA ‘colonial currency’. BBC Africa, 30 August 2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-41094094 (letzter Zugriff: 29.07.2023).

Larmer, Miles 2010: Social movement struggles in Africa. In: Review of African Political Economy, 37(125), 251–262.10.1080/03056244.2010.510623

Larmer, Miles 2015: Historicising Activism in Late Colonial and Post-Colonial Sub-Saharan Africa. In: Journal of Historical Sociology, 28(1), 67–89.10.1111/johs.12067

Lewis, Jacob S. 2023: Repression and bystander mobilization in Africa. In: Social Movement Studies, 22(4), 494–512.10.1080/14742837.2022.2052837

Lumumba, Patrice 1958: Speech at the Accra Conference and Speech at Leopoldville. In: van der Lierde, Jean (ed.) 1972: Lumumba Speaks: the Speeches and Writings of Patrice Lumumba, 1958–1961. Little, Brown & Co.

Lynch, Marc (ed.) 2014: The Arab Uprisings Explained: New Contentious Politics in the Middle East. Columbia University Press.10.7312/lync15884

Manji, Firoze/Ekine, Sokari (Hrsg.) 2012: African awakening: the emerging revolutions. Pambazuka Press.

McCarthy, Rory 2022: Transgressive protest after a democratic transition: The Kamour Campaign in Tunisia. In: Social Movement Studies, 21(6), 798–815.10.1080/14742837.2021.1967128

Monsalve, Karen Alfaro 2021: Women in Chile 50 years after the UP: ‘“The revolution will be feminist of nothing at all…’. In: Radical Americas, 6(1).10.14324/111.444.ra.2021.v6.1.011

Müller, Melanie/Engels, Bettina/Quednau, Tobias/Klein, Ansgar 2014: Global, lokal und vernetzt: Soziale Bewegungen in Afrika. In: Forschungsjournal soziale Bewegungen, 27(3), 3–6.10.1515/fjsb-2014-0302

Müller, Sebastian 2020: Die Praxis eines Öko-Islam – Mobilisierungspotentiale islamischer Umweltaktivismen unter besonderer Berücksichtigung Tansanias. In: Forschungsjournal soziale Bewegungen, 33(4), 754–769.10.1515/fjsb-2020-0068

Ngwane, Trevor 2011: Ideology and Agency in Protest Politics: Service Delivery Struggles in Post-apartheid South Africa. Dissertation submitted to the faculty of humanities, University of KwaZulu-Natal. University of KwaZulu Natal.

Nkrumah, Kwame 1970 [1964]: Consciencism. Philosophy and Ideology for Decolonization and Development with Particular Reference to the African Revolution. Monthly Review Press.

Nyerere, Julius K. 1973 [1962]: Ujamaa – Essays on Socialism. Oxford University Press.

Pinckney, Jonathan 2023: Close but not too close: opposition network strategy and democratization in Zambia. In: Social Movement Studies, 22(1), 99–121.10.1080/14742837.2021.2003192

Robé, Christopher 2021: Mosireen, the Egyptian revolution, and global digital media activism. In: Interface: a journal for and about social movements, 13(1), 331–348.

Robinson, Cedric J. 1983: Black Marxism: the making of the Black radical tradition. Zed Books.

Sankara, Thomas 1984: Im Namen der entrechteten Völker. Rede vor den Vereinten Nationen, New York, 4. Oktober 1984.

Sharkawi, T./Ali, N. 2020: Acts of whistleblowing: the case of collective claim making by healthcare workers in Egypt. In: Interface: a journal for and about social movements, 12(1), 139–163.

Sylla, Ndongo Samba 2017: The CFA Franc: French Monetary Imperialism in Africa. In: roape.net, 18 May 2017, https://roape.net/2017/05/18/cfa-franc-french-monetary-imperialism-africa/.

Tilly, Charles 1964: The Vendée. Harvard University Press.

Tilly, Charles 1978: From Mobilization to Revolution. Addison-Wesley.

Tilly, Charles 1995: Popular contention in Great Britain 1758–1834. Harvard University Press.

Trouillot, Michel-Rolph 1995: Silencing the Past: Power and the Production of History. Beacon Press.

Wienkoop, Nina-Kathrin 2022: Cross-movement alliances against authoritarian rule: insights from term amendment struggles in West Africa. In: Social Movement Studies, 21(1–2), 103–117.10.1080/14742837.2020.1770068

Zeilig, Leo/Chukwudinma, Chinedu/Radley, Ben 2022: Connecting people and voices for radical change in Africa. In: Review of African Political Economy, 49(174), 652–654.10.1080/03056244.2022.2201111

- Ich habe die Inhaltsverzeichnisse der jeweils letzten drei Jahrgänge der folgenden Zeitschriften durchgesehen (Stand Juli 2023), die Artikel selbst aber nicht gelesen. Beiträge, die möglicherweise über Bewegungen und Proteste auf dem afrikanischen Kontinent berichten, aus deren Titel und Keywords dies aber nicht ersichtlich wird, habe ich deshalb ggf. nicht berücksichtigt. ↩︎

- https://www.roape.org/contribute.html, letzter Aufruf: 29.07.2023. ↩︎

- https://roape.net/reviews-briefings-debates/popular-protest-and-class-struggle-across-the-continent/, letzter Aufruf: 29.07.2023. ↩︎

- https://roape.net/2023/03/21/roape-in-2024-an-end-and-a-new-beginning/, letzter Aufruf: 29.07.2023 ↩︎

- https://www.uj.ac.za/faculties/humanities/research-centres/centre-for-social-change/, letzter Aufruf: 29.06.2023. ↩︎

- Service delivery-Proteste bezeichnen überwiegend städtische Proteste in Südafrika gegen die mangelhafte Versorgung mit sozialen Basisdienstleistungen (Wasser, Elektrizität, sanitäre Anlagen, Wohnungen u. a.) durch die Kommunen. ↩︎

- Die haitianische Revolution begann 1791 mit einem Sklavenaufstand in der damaligen französischen Kolonie Saint Domingue und mündete 1804 in der Gründung von Haiti. Sie gilt als der „einzige erfolgreiche Sklavenaufstand in der Weltgeschichte“ (Fischer 2001) und als „eine fundamentale soziale Revolution“ (ebd.). ↩︎

Foto: Standerton service delivery protest, Februar 2014 (cc by-nc-nd 2.0, Jan Truter via Flickr)