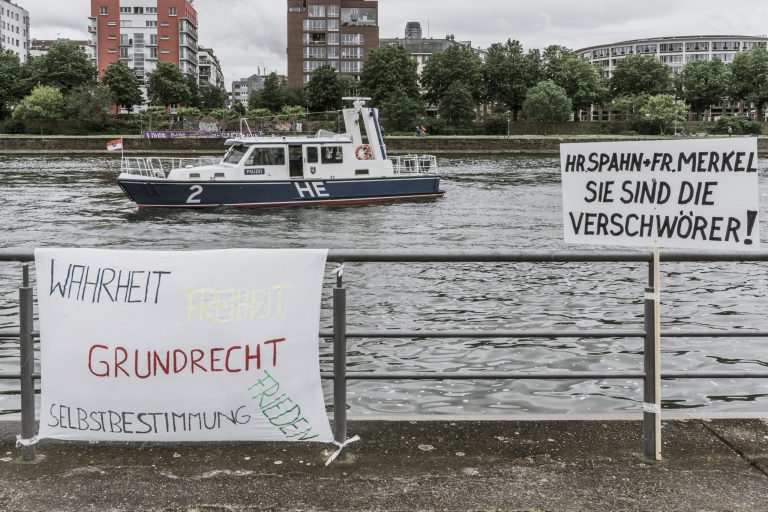

Zugangsrobleme. Erfahrungen mit Coronaprotest und Geflüchteten

[ipb beobachtet] Der Zugang zum Forschungsfeld ist in der Protest- und Bewegungsforschung eng verknüpft mit der politischen Positionierung der Forschenden. Leslie Gauditz zeigt das an den Beispielen der Querdenken-Proteste und des Fluchtaktivismus und plädiert für Offenheit und Reflexion.