Neben Daniel Weber, dessen Tagungsbericht hier zu lesen ist, haben auch Uwe Krüger und Wolfgang Lieb im Blog „Medienrealität“ die Diskussionen unserer Jahrestagung zusammengefasst.

„Die Bevölkerung in Deutschland wird von den Medien systematisch belogen.“ – dieser Aussage stimmten knapp ein Fünftel der Befragten einer Langzeitstudie zu Medienvertrauen in Deutschland im Jahr 2016 ‚voll und ganz‘ zu, 36 Prozent misstrauen den Medien zumindest zum Teil[1]. Dass also mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit Skepsis auf die Medienlandschaft blickt, erklärt die Konjunktur des Begriffs „Lügenpresse“ und die lauter werdende Medienkritik von rechts. Grund genug für das Institut für Protest- und Bewegungsforschung (ipb), sich jenseits der pauschalisierenden, verschwörungstheoretischen Parolen von Rechtspopulist*innen um AfD, PEGIDA und Co. einer Bestandsaufnahme und Perspektive progressiver Medienkritik zu widmen und Vertreter*innen aus Wissenschaft, Aktivismus, Journalismus und politischer Bildung zum Dialog einzuladen. Wie müssen sich soziale Bewegungen und Alternativmedien gegenüber der Medienwelt positionieren und wie von reaktionärer Stimmungsmache abgrenzen, um eine kritische Gegenöffentlichkeit zu stärken?

Diese Frage stand zentral im Raum der Alten Kantine Wedding in Berlin, in der das ipb seine nun zweite Jahrestagung mit dem Titel „Jenseits der „Lügenpressen“-Parolen – Soziale Bewegungen und die Zukunft der Medienkritik“[2] veranstaltete. Hier wurde genau ein Jahr zuvor, am 24. November 2016, das Thema auf den Weg gebracht, als die Teilnehmer*innen „Rechtspopulismus als Bewegung“ diskutierten.[3] Die inhaltliche Vorbereitung übernahm der Arbeitskreis Medien des ipb um Vorstandsmitglied Simon Teune, der einleitend feststellt, dass neben der Omnipräsenz von rechtspopulistischen Akteuren in den Medien, die die Bewegung erst ermöglicht, die Zahl und Reichweite rechter Alternativmedien, die von einem Komplott von Politik und Journalismus ausgehen, steigt.[4] Was bedeutet das für die Medienaktivist*innen, die schon immer Medienkritik übten? Und wann war und ist diese auch problematisch? Um diese Medienaktivist*innen und ihre Erfahrungen ging es in der ersten der drei im Fishbowl-Format organisierten Runden, denen circa 80 Teilnehmende lauschten.

[wzslider]

„Don’t hate the media, be the media“

„Die Basis kam wirklich als Basis zu Wort“, erinnert sich Richard Herding, in den 1970er Jahren für den Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten (ID) aktiv, als er von Moderator Jan Bönkost (ipb) eingangs auf einen Vergleich des ID mit Indymedia angesprochen wird. Heute hätten Teile der Basis, zum Beispiel Menschen im Gefängnis, weniger Zugang zu Medien als jemals zuvor. Indymedia sollte Thema der Gesprächsrunde „Was können wir aus der Geschichte der Medienkritik lernen? Kritik und Alternativen in historischen Medienprojekten“ bleiben, da mit Marion Hamm (Universität Klagenfurt) eine Mitgründerin des Projekts Indymedia in England vertreten war.

Indymedia verstand sich nicht als explizites Medienprojekt, sondern als Teil einer breiteren Infrastruktur der globalisierungskritischen Bewegung Ende der 1990er Jahre, die die Proteste in einem gemeinsamen Kommunikationsraum, unter anderem mit dem Mittel der und im Rahmen von Internet-Berichterstattung, stärker machen wollte. Daraus entwickelte sich eine „Haltung über das Digitale hinaus“. Dass diese Kommunikationsräume nicht unumstritten waren, belegt das Scheitern vieler alternativer Zeitungen in den 1970ern, so Herding. Fragen der Inklusion und somit der Einseitigkeit von Berichterstattung durch verschiedene linke Milieus brachten die Betroffenenberichterstattung an ihre Grenzen. Zudem landeten viele Projekte im Strom der Kommerzialisierung, den Herding mit dem heutigen Strom der sozialen Medien vergleicht; gegen beide könne man nur schwer anschwimmen.

Thorsten Michaelsen, langjähriger Radioaktivist des Freien Senderkombinats (FSK) Hamburg, greift den Indymedia-Gedanken, dass Medienkommunikation zur Organisierung dient, auf und bezieht sich dabei auf Brechts Rundfunktheorie als Konzeptgrundlage freier Radios ab den 1970er Jahren. Auch für das FSK stand nicht Produktion und Distribution, sondern Diskussion und Kommunikation und somit die Organisierung von Hörer*innen im Fokus. Der technische Gesichtspunkt des Sendens, bei Piratenradios wie auch dem FSK vor seiner Legalisierung noch zentral, rückte zu Gunsten einer breiteren gesellschaftlichen Wirkung in den Hintergrund. In festgefahrenen politischen Situationen bedürfe es neuer aufklärerischer Kommunikationsräume um diese Wirkung zu erzielen und um zu mobilisieren, erinnert sich Hamm. Kommunikationsguerilla greife und provoziere, wo alternative Medien und Gegenöffentlichkeit an ihre Grenzen stoßen.

Das Internet mit dem individualistischen und zugleich kollektivistischen Indymedia änderte maßgeblich die Gestaltung von Gegenöffentlichkeit: zu alternativen Fakten kam eine subjektive Wahrnehmung, das Medium wurde in eine Lebenswelt eingebettet. Medienkritik, so die Lektion dieser Geschichtsstunde, fand sich nicht nur explizit in den Inhalten, sondern implizit in der Praxis alternativer Medien, die vor allem punktuell in Konfliktsituationen „einen Schimmer davon zeigten, was eine andere Kultur sein könnte“ und wie Medien anders gemacht werden könnten, bekräftigt Filmemacher und Ex-Videoaktivist Gerd Roscher (Kunsthochschule Hamburg). Produktionsmittel müssten selbst in den Händen gehalten, organisiert und finanziert werden, da öffentlich-rechtliche Medien mit dem politischen Wind drehen. Soziale Medien wie Facebook, um die die Debatte nicht herumkommt, suggerieren eben jene Verfügbarkeit eines eigenen Kanals. Dabei werden die ökonomischen und somit datenschutzkritischen Prämissen der Portale zu selten bedacht – und das gelte besonders in Zeiten von massiver Online-Überwachung und staatlicher Intervention, wie das Beispiel Linksunten.Indymedia jüngst zeigte.

Freiräume und Unabhängigkeit waren und sind jedoch kostspielig und zeitlose Fragen nach Finanzierung brennen auch im Plenum auf der Zunge. Marion Hamm macht sich trotz kritischer Retrospektive für den Gedanken stark, dass das „Bespielen des Zwischenraums“ zwischen Staat und Wirtschaft, die Praxis jenseits und unabhängig von Institutionen, wichtiger ist als Nachhaltigkeit. Dieter Rucht (ipb) kontert und erklärt es zum Problem, dass Projekte kommen und gehen. Um dem ständigen Verlust von Strukturen entgegenzuwirken, könne doch eine öffentliche Finanzierung, ähnlich wie für NGOs, gefordert werden. Geförderte multimediale Alternativprojekte können als Gegengewicht zum staatlichen Rundfunk und privaten Printmedien fungieren. Gegen dieses Gedankenspiel wehrt sich Roscher aufgrund ähnlicher Erfahrungen in den 1970er Jahren entschieden und wittert Instrumentalisierung. Staatsferner Journalismus und politische Unabhängigkeit seien, so ist sich die Runde der Zeitzeug*innen einig, wichtiger als das Orientieren an aktuellen Fördertöpfen.

„Wir müssen mit allen Medien machen“

Nach dem Versuch, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, stand die zweite Fishbowl-Runde unter dem tagungszentralen Motto „Lügenpresse“? – nix da! Wie positioniert sich eine progressive Medienkritik in Zeiten von Verleumdung und Verschwörungsideologien?“. Wie können Medienaktivist*innen eine radikale Kritik formulieren und sich von pauschalisierender Kritik von rechts abgrenzen? Wann ist die Grenze von gerechtfertigter Kritik überschritten?

Von einer derartigen Grenzüberschreitung, verbunden mit persönlichen Konsequenzen, kann Wolfgang Lieb, 2003 Mitgründer des frühen und erfolgreichen Polit-Blogs NachDenkSeiten, berichten. 2015 beendete er seine Mitherausgeberschaft des Portals, das sich als „eine Informationsquelle für jene, die am Mainstream der öffentlichen Meinungsmacher zweifeln“ versteht, als er die Grenze bei Methoden und Formen der Kritik überschritten sah[5] – eine Gefahr, die hinter vielen Projekten lauert.

Diffamierende, denunzierende und propagandistische Inhalte sowie ein „moralischer Alleinvertretungsanspruch“ in der Opferrolle finden sich sowohl in linken als auch in rechten Medien.[6] Während es hier Überschneidungen gebe, unterscheide sich die weltanschauliche Basis. Linke Projekte müssen sich aufklärend positionieren, selbstständiges Denken anregen und sich damit von rechten, bevormundenden Projekten abgrenzen. Doch pauschalisierende, suggestive, nicht mehr sachbezogene und argumentativ nicht mehr zu fassende Kritik verschleiert eben jenen Gegensatz, hindert mündiges denken und handeln und führe zu „Apathie, Resignation und gegebenenfalls sogar zu antidemokratischer Grundhaltung“, so Lieb.

Mit Neonazis und Verschwörungsgläubigen hätte es das alternative Medienzentrum FC/MC im Ballsaal von St. Paulis Millerntorstadion während der G20-Proteste zwar nicht zu tun gehabt, wie Medienwissenschaftler und -aktivist Oliver Leistert (Universität Lüneburg) berichtet. Hier kämpften Aktivist*innen mit alternativer Berichterstattung gegen die Narrative der Polizei und der Mainstream-Medien an. Doch die Explosion der Medientechnologien und damit des Angebots, die auch den G20-Gipfel begleiteten, müsse reflektiert werden. Social Media-Formate erleichtern die Verbreitung von verschwörungstheoretischen Inhalten, die individuell im eigenen Umfeld (re-)produziert werden. Viviana Uriona, Medienaktivistin und Wissenschaftlerin mit Expertise im freien Radio machen, stützt die These, dass sich geschlossene Weltbilder eher in individuell erstellten Inhalten wiederfinden und verweist auf die Kontrollfunktion der Organisation von Kollektiven. Diskussion und Auseinandersetzung in hierarchiefreien Räumen immunisieren gegen verschwörungstheoretische Tendenzen. An sich seien Kollektive Ausdruck von Medienkritik, da sie als Gegenmodell zur hierarchisierten Art des „Machens von Medien“ fungieren.

Im selben Atemzug formuliert sie Kritik an Medienkollektiven, die sich für interessierte Individuen öffnen müssen. „Wir müssen mit allen Medien machen“, so Urinoa, die damit auf die Exklusivität des linken Milieus anspielt und für ein Einbeziehen von Menschen auch jenseits der akademischen Blase und alternativer Medienkreise plädiert. Leistert schließt sich an und sieht im offenen Zugang den großen Erfolg von FC/MC. Die von Medienkollektiven genutzten Technologien seien Ausdruck einer Generation. Jüngere Menschen, die zum Beispiel Facebook nutzen, müssen gezielt auf dieser Plattform angesprochen und Vorteile erhöhter Reichweite genutzt werden. Es gilt, eine zeitgemäße Balance zwischen bewährten und neuen Medientechnologien zu finden. Wolfgang Lieb unterstreicht den Gedanken der Öffnung, warnt allerdings vor den Gefahren einer Kritik des professionellen Journalismus in sozialen Medien. Dort werde es belohnt, die Grenze von legitimer Medienkritik hin zu Pauschalisierung zu überschreiten. Je aggressiver, je härter die Kritik, desto erfolgreicher sei ein Blog- oder Facebookpost. Die daraus resultierende Radikalisierung erfolge nicht im klassischen Sinne von unten, sondern bevormundend. Linke Medien müssen nach Machtstrukturen und -verhältnissen fragen, jedoch nicht mit einem alles den Eliten in die Schuhe schiebenden Antagonismus.

Peter Ullrich (TU Berlin, ipb) geht davon aus, dass ein mit Vorurteilen und Emotionen unterfüttertes Verschwörungsdenken in alternativen Medien jeglicher politischen Richtung zu finden sei. Tatsächlich ginge es mit einem kritischen Blick darum, den Wahrheitskern des Verschwörungsdenkens in anderer Form zu artikulieren. Die reale Selektivität und die Nähe von politischer und journalistischer Klasse seien durchaus problematisch. Dies zu leugnen sei das Fatale an einer Kritik am Verschwörungsdenken, die im Effekt das Bestehende exkulpiert. Linke Medienkritik befindet sich also in einem Spannungsfeld zwischen Kritik an Verschwörungsdenken auf der einen und radikaler Kritik an Mainstreammedien auf der anderen Seite.

Gegenaufklärung und Medienpädagogik ist angesichts der Verbreitung pauschaler und verschwörungsideologischer Kritik Pflicht und dringend notwendig, gerade aufgrund neuerer und von jungen Menschen genutzten Plattformen wie YouTube. Kathrin Ganz (TU Hamburg, ipb) stellte in einem Experiment fest, dass Nutzer*innen ohne politisches Nutzungsverhalten auf dem Videoportal rasch mit ausschließlich rechtsextremen Content konfrontiert worden seien. Hier hinken progressive Bewegungen hinterher. Auch bei der Aufklärung bezüglich der Ressourcen und Machtverhältnisse in der Medienwelt hätten Linke ein Problem, findet Viviana Uriona. Auch Dieter Rucht vermisst eine systematisierte Medienkritik, die nicht nur auf Pannen der Berichterstattung hinweist, sondern Muster entlarvt.

Diese Metaebene darf jedoch nicht in den Fokus rücken und Themen, über die beispielsweise nicht berichtet wird, hintanstellen. Beide Ebenen, die strukturelle Ebene sowie die des Gegenstandes selbst, müssen zur Aufklärung analytisch getrennt diskutiert werden. Bei der Begegnung auf der Ebene der abgeschlossenen Rationalität seitens der Lügenpresse-Parolenschreier*innen bleibt die Frage im Raum, wie diese Rationalität entkräftet werden könne, ohne den genannten Antagonismus zu reproduzieren. Soll auf ein explizites Argument oder die generelle Argumentationslogik eingegangen werden? Hinter beiden Zugängen lauert die Gefahr des Teufelskreises und der ungewollten Affirmation der Logik. Stimmen aus dem Fishbowl betonen immer wieder, dass sich an Verschwörungstheoretiker*innen abzuarbeiten vergeudete Liebesmüh sei, auch wenn Wolfgang Lieb hier eine zunehmende Radikalisierung sowie eine mittlerweile erschreckend große Verbreitung sieht.

Es wird vorgeschlagen methodische Werkzeuge der Medienanalyse in der Medienbildung an Schulen an die Hand zu geben, um Argumentationskonstruktionen und Meinungsbildungsprozesse auch jenseits der Medien reflektieren zu können. Oliver Leistert ergänzt, dass Aufklärung über Algorithmen und Metadaten, die in elektronischen Medien beispielsweise bei Suchen bestimmen, wer welchen Inhalt im Web zu sehen bekommt, eine weitere wichtige medienpädagogische Aufgabe darstellt. Technisches Wissen müsse weitergegeben und die eigenen Strukturen geöffnet werden, stimmt Uriona mit Blick auf linke Medienprojekte ein. Workshops, beispielsweise für eine schnelle Berichterstattung mit Handys, ohne finanzielle Hürden würden einem Empowermentansatz folgen und seien entsprechend erfolgreich. Learning by doing als Credo für das „Medien machen“ und „Medien machen“, um das Gefühl von „agency“ zu vermitteln, lauten die Ideen aus den Schlussminuten der Runde.

„Journalist*in ist keine geschützte Berufsbezeichnung“

Die Rolle von Journalist*innen sollte im dritten und abschließenden Fishbowl dieses Tages adressiert werden. Moderator Armin Scholl (ipb/Universität Münster) eröffnet die Runde „Ein produktives Miteinander? Können Journalist_innen und Aktivist_innen voneinander profitieren? mit der Frage nach eben jener Zusammenarbeit, nach dem Verhältnis, aber auch nach Spannungsfeldern zwischen Aktivist*innen aus sozialen Bewegungen und professionellen Journalist*innen. Rede und Antwort stehen zunächst apabiz-Mitarbeiterin Vera Henssler und taz-Journalistin Malene Gürgen.

Ein Antagonismus zwischen Aktivismus und Journalismus sei problematisch, heißt es in Hensslers Vorstellung direkt. Das Team vom apabiz sehe sich nicht explizit als Team von Medienaktivist*innen. Denn neben Archiv- und Bildungsarbeit ist auch journalistisches Arbeiten, beispielsweise die Dokumentation von rechten Demonstrationen, eine Aufgabe der Organisation. Dabei wird einer antifaschistischen Presse, einer „Presse mit Haltung“ im Gegensatz zur etablierten Presse, oft die journalistische Qualifikation abgesprochen, obwohl die extreme Rechte im Vergleich zu typischem Journalismus und Aktivismus in antifaschistischer Recherchearbeit eher mit einer „runterkochenden Haltung“ abgebildet wird. Außerdem suchen etablierte Medien zwar die Expertise, die das apabiz durch zeitintensive Archivarbeit erlange, erkennen die Augenhöhe an, doch machen die Quelle oft nicht kenntlich. Gerade hier sieht Vera Henssler eine Möglichkeit der produktiven Zusammenarbeit und des fairen voneinander Profitierens. Vorhaben wie Demobeobachtungen und Berichterstattungen über einen längeren Zeitraum hätten Schwierigkeiten, im Geschäft der Tagesberichterstattung abgebildet zu werden.

Malene Gürgen schreibt hauptsächlich zu sozialen Bewegungen sowie AfD und Rechtsextremismus in der Berlinredaktion der taz, hätte jedoch nicht nur dadurch eine Nähe zum Tagungsthema. Das Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und Medien beschäftige sie in ihrer Funktion ebenfalls. Während Gürgen eine Nähe der Zeitung zu Bewegungen wie im Falle der taz begrüße, dürfe sie nie ein ungefiltertes Sprachrohr dieser sein. Die eigene Haltung fließe immer in journalistische Arbeit ein. Dabei müsse man sich seiner Rolle bewusst sein und Machtverhältnisse reflektieren. Das sei wichtig, um das oft fehlende Vertrauen der beiden Lager herzustellen und zu stärken. Transparenz, Ehrlichkeit und Kritikfähigkeit seien tragende Säulen einer Kooperation und können ihrer Erfahrung zufolge zu positiven Resultaten führen. Andererseits, meint Jörg Staude von der Linken Medienakademie mit besorgtem Blick auf eine Tendenz bei Alternativmedien, dürfe eine zur Bewegung passende Haltung keine Voraussetzung für Glaubwürdigkeit und Vertrauen sein. Ist die Nähe und Zusammenarbeit, wie von der Frage der Fishbowl-Runde suggeriert, überhaupt etwas Positives?

Kritikfähigkeit wünscht Gürgen sich von den Leser*innen. Im Verhältnis zwischen Bewegung und taz sei die Tendenz aber, dass man einander besonders kritisch beobachtet. „Manchmal nervt mich das auch ein bisschen… wenn ihr mal einen FAZ-Artikel lesen würdet…“, denke sie nach harschen Angriffen auf ihren Arbeitgeber. Eine Balance sei wichtig, schließlich wolle man etwas voneinander. Damit formuliert es die Journalistin anders als Aktivist*innen vor ihr, die meinten, man müsse mit dem, was man bekomme, zufrieden sein. Ob diese Balance künftig gefunden und gehalten werden kann ist eine Frage, die nur die Zeit und das Personal beantworten kann. Während Medienprojekte wie „In These Times“ in den USA über die Jahrzehnte bewegungs- und basisnah geblieben seien, gäbe es auch Beispiele für sich entfernende Blätter. Auch die taz sei nicht mehr so bewegungsnah wie in der Vergangenheit.

Dass Bewegungen durchaus professionelle, attraktive und erfolgreiche Arbeit machen können, die von Medien ein zu eins übernommen und verbreitet wird, belegen im Moment leider völkische Bewegungen wie die der Identitären. „In den letzten Jahren wurde über jede Kleinstaktion berichtet und auf jede Inszenierung eingegangen“, prangert Vera Henssler an. Über provokante Bilder würde so ein medialer Diskurs bestimmt und geformt werden, der den Identitären und ihrem Gedankengut in die Hände spiele, dabei müsste mit diesen Inszenierungen gebrochen werden, um die Reichweite zu reduzieren. Sowohl als Journalist*in als auch als Aktivist*in müssen Kontexte von angeeigneten Begriffen, Debatten und Medien von rechts erkannt sowie Agenden und Intentionen aufgezeigt werden. Dabei müsse sauber gearbeitet und recherchiert werden, was viel Arbeitsaufwand bedeutet.

Damit schließt sich der Kreis und zum Ende einer Runde und eines Tages steht erneut im Raum, wie Journalist*innen und aktivistisch-motivierte Journalist*innen – als die man sich auch verstehen kann, schließlich sei Journalist*in keine geschützte Berufsbezeichnung – voneinander profitieren können. Beide Lager verfügen über Vorteile mit ihrem Handwerk, die sich gegenseitig befruchten können. In der Vergangenheit wurde dies sicherlich getan, wenn auch nicht explizit in der ersten, historischen Runde darüber gesprochen wurde. Vor dem Hintergrund der erstarkenden Gegenöffentlichkeit von rechts, die linke und journalistische Kreise zugleich attackiert, wie in Runde zwei diskutiert wurde, ist ein Vorgehen Hand-in-Hand und mit gebündelter Energie unabdingbar.

Ad acta gelegt wurde das Thema der Medienkritik mit Ende des Tages in der Alten Kantine keinesfalls. Am zweiten Tagungstag, der – anders als die öffentliche Großveranstaltung – in Arbeitsphasen der diversen Arbeitskreise des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung gegliedert war, beschäftigte sich der AK Medien mit seinen Mitgliedern und Interessierten weiter mit der Geschichte der Medienkritik, zum Beispiel im Rahmen eines Inputs von Anne Kaun (Universität Södertörn) über die Evolution von genutzten Medien und Medientechnologien von verschiedenen US-amerikanischen Bewegungen in den letzten einhundert Jahren.

Daniel Weber, Berlin

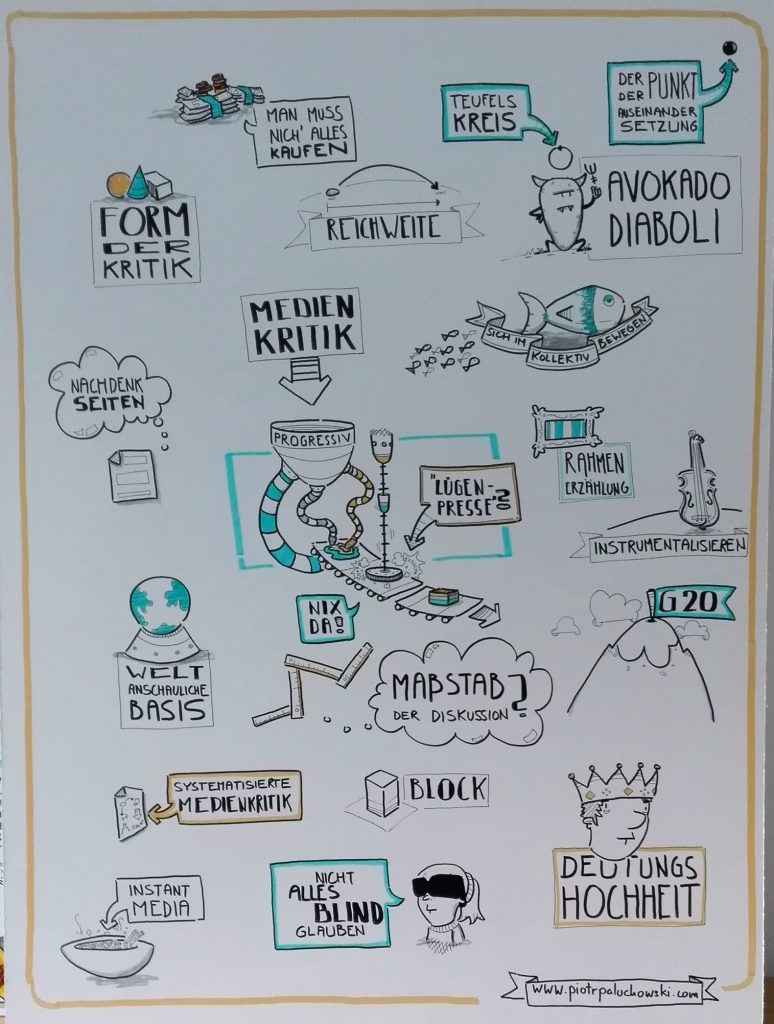

Das Graphic Recording der ipb-Jahrestagung 2017 von Piotr Paluchowski ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.

[1] Erste zusammengefasste Befunde der Studie des Instituts für Publizistik an der Universität Mainz.

[2] Die ipb-Jahrestagung wurde durch die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) sowie der Otto-Brenner-Stiftung gefördert und in Kooperation mit der Linken Medienakademie (LiMA) ausgetragen.

[3] Ein Bericht der Jahrestagung 2016 mit dem Titel „Rechtspopulismus als Bewegung“ von Moritz Sommer findet sich auf der Seite des Forschungsjournals Soziale Bewegungen.

[4] Eine Auflistung solcher Medienangebote findet sich in Wolfgang Liebs Gastbeitrag zur Jahrestagung.

[5] In seinem Gastbeitrag für den Blog „Medienrealität“ fasst Lieb seine Konflikte mit dem ehemaligen Blog-Kollegen Albrecht Müller wie folgt zusammen: Grenzen seien unter anderem dann überschritten, wenn Medienkritik „nicht mehr nach den Interessen und Machtstrukturen oder Ideologien hinter bestimmten politischen Positionen fragt, sondern nur noch Verdacht auf im Verborgenen steuernde „einflussreiche Kreise“, auf konspirative Zirkel, auf im verborgenen wirkende Machtzentren gestreut wird,“ und sie „nur Zweifel an allem sät, ohne substantiierte Kritik zu üben, und damit zur Relativierung jeglicher Informationen beiträgt“.

[6] Medienwissenschaftler und Journalist Uwe Krüger fragt deshalb in seinem Gastbeitrag auf „Medienrealität“, dem Blog der Kommunikationswissenschaftler*innen an der LMU München, frei nach Ernst Jandl „Kann man lechts und rinks velwechsern?“.