Seit 2018 schreiben Autor*innen des ipb in einer eigenen Rubrik des Forschungsjournals Soziale Bewegungen: “ipb beobachtet”. Die Rubrik schafft einen Ort für pointierte aktuelle Beobachtungen und Beiträge zu laufenden Forschungsdebatten und gibt dabei Einblick in die vielfältige Forschung unter dem Dach des ipb.

Zu den bisher erschienenen Beiträge, die alle auch auf unserem Blog zu lesen sind, geht es hier.

Der folgende Text von Steffen Heinzelmann erschien unter dem Titel „Hybride Kommunikation als politische Praxis. Kommunikationsvielfalt im Kontext lateinamerikanischer Umweltkonflikte” im Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 38, Heft 4.

1 Einleitung

In zahlreichen Regionen Lateinamerikas und der Karibik sind sozio-ökologische Konflikte um Land, Wasser, Wälder oder Bodenschätze zu prägenden Faktoren des politischen und gesellschaftlichen Lebens geworden. Diese Konflikte führen zu gravierenden ökologischen Schäden und verstärken soziale Ungleichheiten, die insbesondere indigene Gemeinschaften und ländliche Bevölkerungsgruppen treffen. Deren Lebensgrundlagen werden durch groß angelegte Infrastrukturprojekte wie Staudämme oder Landstraßen sowie extraktivistische Vorhaben wie Bergbau, Abholzung oder die Ausbreitung der Agrarindustrie gefährdet – häufig vorangetrieben durch nationale Regierungen und internationale Konzerne (Svampa 2019; Gudynas 2020). Diese Konflikte setzen historische und koloniale Kontinuitäten fort.

Kommunikation ist in diesen Kontexten weit mehr als der Austausch von Informationen: Sie dient als strategisches Werkzeug, um Missstände sichtbar zu machen, Netzwerke zu knüpfen, Unterstützung zu mobilisieren, kollektive Identitäten zu stärken und politische Handlungsspielräume zu verteidigen (Tufte 2017; Servaes 2020). Digitale Plattformen wie Facebook und TikTok sowie Messenger wie WhatsApp und Telegram können die Reichweite, Geschwindigkeit und Sichtbarkeit zivilgesellschaftlicher Mobilisierung erheblich vergrößern (Castells 2015; 2024; Bennett/Segerberg 2012). Zivilgesellschaftliche Akteure sind gleichzeitig jedoch stark von kommerziellen Plattformen abhängig, was sie im Spannungsfeld zwischen breiter Mobilisierung und Sicherheitsbedenken anfällig für algorithmische Steuerung1, ungleichen Zugang zu digitalen Ressourcen, gezielte Überwachung und Desinformation macht (Milan/Treré 2020; Couldry/Mejias 2019).

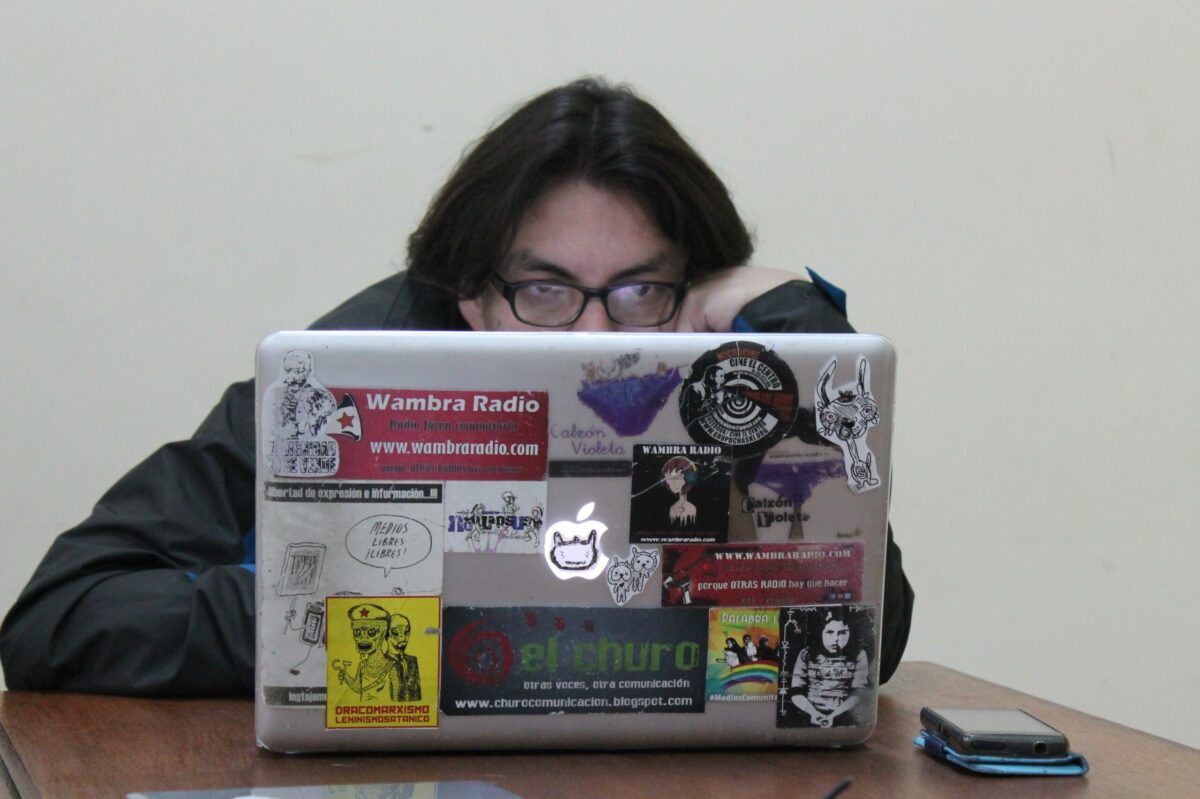

Traditionelle Kommunikationsformen wie Gemeinderadios, Versammlungen oder Flugblätter bleiben auch heute vielerorts unverzichtbar (Manyozo 2012; Waisbord 2019). Sie schaffen vertrauensvolle Räume, sind kulturell verankert und ermöglichen persönliche Interaktion, erreichen jedoch selten überregionale oder internationale Öffentlichkeiten. Ein ausschließlicher Fokus auf digitale Kanäle hingegen birgt das Risiko, zentrale Teile der eigenen Basis auszuschließen, Abhängigkeiten von Plattformen zu vertiefen und die Verwundbarkeit gegenüber staatlicher oder kommerzieller Überwachung zu erhöhen (Gerbaudo 2012; Kidd 2019).

Forschung zu sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zeigt, dass Kommunikationsstrategien nie neutral sind. Sie werden geprägt durch politische Kontexte, kulturelle Traditionen, technologische Möglichkeiten und strukturelle Barrieren (Tarrow 2011; Treré 2019). Die zunehmende Bedeutung digitaler Technologien hat sowohl im Aktivismus als auch in der Forschung zu einer starken Fokussierung auf digitale Instrumente wie Social Media geführt, was zulasten lokaler Medienökologien geht (Candón-Mena/Montero-Sánchez 2021). Hybride Kommunikationsstrategien – die bewusste Kombination digitaler und traditioneller Kanäle – sind allerdings nicht nur sinnvoll, sondern strukturell notwendig, um unterschiedliche Öffentlichkeiten zu erreichen, Abhängigkeiten zu minimieren und langfristige Mobilisierungsstrukturen zu sichern (Treré 2019; Liu 2021). Kommunikationsarbeit in sozio-ökologischen Konflikten kann so Teil eines umfassenderen Prozesses der Selbstermächtigung und kulturellen Selbstbehauptung werden. Diese Verbindung aus digitaler Reichweite und analogem Vertrauensaufbau wird in diesem Beitrag untersucht.

Den Hintergrund bildet eine Mixed-Methods-Untersuchung2 mit fünf zivilgesellschaftlichen Organisationen und Kollektiven in Bolivien. Diese zeigt, dass in den untersuchten Fällen hybride Kommunikation eine kontextgetriebene Strategie in sozio-ökologischen Konflikten darstellt. Digital dominieren Facebook, WhatsApp und Instagram, während Gemeinderadios, Versammlungen und Printmaterialien insbesondere in indigenen und ländlichen Kontexten zentral bleiben. In der Praxis wird offline aufgebautes Vertrauen häufig durch digitale Kanäle verstärkt, wodurch Glaubwürdigkeit und Reichweite verknüpft werden. Während eine Partizipation dadurch insgesamt erleichtert wird, bleibt eine Mobilisierung häufig stärker von Vertrauensnetzen und Gelegenheitsstrukturen abhängig (Heinzelmann 2025).

2 Kommunikation für zivilgesellschaftliches Engagement

Kommunikation bildet das Rückgrat zahlreicher zivilgesellschaftlicher Organisationen und sozialer Bewegungen. Sie ist nicht nur ein Mittel zur Informationsweitergabe, sondern ein strategisches Instrument, um Unterstützung mobilisieren, Netzwerke aufzubauen, Allianzen zu festigen und politischen Druck auszuüben (Servaes 2020). Dabei agieren Organisationen in zwei eng miteinander verknüpften Dimensionen: nach innen, um Koordination, Partizipation und Entscheidungsfindung zu ermöglichen, und nach außen, um Sichtbarkeit, Legitimität und politische Wirkung zu erzielen. In beiden Bereichen entscheiden die Wahl und Kombination der Kommunikationsformen wesentlich über den Erfolg von Initiativen, insbesondere in sozio-ökologischen Konflikten, in denen Machtverhältnisse ungleich verteilt sind.

2.1 Traditionelle Kommunikation

Traditionelle Kommunikationsformen – persönliche Treffen, öffentliche Versammlungen, Gemeinderadios, Flugblätter, Theateraufführungen, Wandmalereien oder Zusammenarbeit mit der lokalen Presse – sind häufig historisch gewachsen und kulturell verankert. Sie spielen vor allem in ländlichen, marginalisierten oder indigenen Kontexten eine zentrale Rolle, in denen der Zugang zu digitalen Medien eingeschränkt oder unzuverlässig ist (Rodríguez, 2011). Diese Kommunikationsformen schaffen vertrauensvolle Räume, ermöglichen direkte Interaktion und stützen sich auf lokale Sprachen, kulturelle Praktiken und gemeinschaftliche Normen (Manyozo 2012; Servaes 2020).

Empirische Studien zu Gemeinderadios zeigen, dass sie nicht nur Informationen verbreiten, sondern auch politische Bildung, Konfliktvermittlung und kulturelle Selbstbestimmung fördern (Beltrán 2010). In indigenen Kontexten dienen sie als Instrument zur Stärkung von Autonomie und kollektiver Entscheidungsfindung, indem sie Themen wie Landrechte, Umweltzerstörung oder Gendergerechtigkeit aus lokaler Perspektive beleuchten. Die Nachteile traditioneller Kommunikation liegen in ihrer begrenzten Reichweite über den lokalen Kontext hinaus, der oft niedrigeren Reaktionsgeschwindigkeit – etwa in Krisensituationen – und dem hohen organisatorischen Aufwand, der kontinuierliche persönliche Präsenz erfordert. Dennoch bleibt sie ein unverzichtbarer Bestandteil von Kommunikationsstrategien, da sie tief in sozialen Beziehungen verankert ist.

2.2 Digitale Kommunikation

Digitale Kommunikation umfasst Social Media (z. B. Facebook, TikTok, Instagram), Websites, E-Mail-Newsletter, Messaging-Apps wie WhatsApp oder Telegram, digitale Kampagnen und neuere Formate wie Online-Petitionen oder Kartierungen mit Satellitenbildern. Forschungsergebnisse zeigen, dass digitale Medien für Agenda-Setting, schnelle Reaktionen auf Ereignisse und internationale Sichtbarkeit von zentraler Bedeutung sein können (Tufekci 2017).

Die Vorteile liegen dabei in der Verbreitungsgeschwindigkeit, potenziell globaler Reichweite, multimedialen Ausdrucksmöglichkeiten und vergleichsweise niedrigen Kosten der Verbreitung (Bennett/Segerberg, 2012; Castells 2024). Digitale Werkzeuge ermöglichen es, Proteste in Echtzeit zu dokumentieren, transnationale Solidaritätsnetzwerke aufzubauen und Informationen zu verbreiten, die in staatlich kontrollierten Medien oft keinen Platz finden. Allerdings sind für eine strategische digitale Kommunikation zusätzliche digitale Fähigkeiten sowie personeller und zeitlicher Einsatz notwendig, was häufig unterschätzt wird.

Digitale Kommunikation bringt zudem weitere erhebliche Herausforderungen mit sich: Die algorithmische Kontrolle der Sichtbarkeit (Pasquale 2015) hat weitreichende Auswirkungen darauf, ob, wie vielen und welchen Nutzer:innen Informationen präsentiert werden; Plattformen können bestimmte Inhalte und Formate wie z. B. Kurzvideos priorisieren und andere verbergen. Außerdem ist der Zugang zu Geräten und stabilen Internetverbindungen sowie digitale Kompetenzen von großer Bedeutung (van Dijk,2020); fehlt es an diesen Ressourcen, wird die aktive Teilnahme an digitalen Diskursen und Gemeinschaften stark eingeschränkt. Darüber hinaus entstehen Sicherheitsrisiken durch Überwachung und gezielte Desinformation, die sowohl von staatlichen als auch von kommerziellen Akteuren ausgehen – bis hin zu Manipulation, die gezielt eingesetzt wird, um soziale Bewegungen zu spalten oder zu delegitimieren (Zuboff 2019; Milan 2015; Milan/Treré 2020). Ein weiterer problematischer Aspekt digitaler Kommunikation ist der sogenannte Datenkolonialismus, der unter anderem die systematische Aneignung und Monetarisierung von Daten durch globale Plattformen beschreibt und neokoloniale Abhängigkeitsmuster reproduziert (Couldry/Mejias 2019).

Die qualitativen Interviews der Studie zu Bolivien (Heinzelmann 2025) zeigen, dass sich die zivilgesellschaftlichen Organisationen und Kollektiven möglicher algorithmischer Beschränkungen wie die reduzierte Sichtbarkeit von Inhalten bewusst sind. Um Reichweite und den Schutz von Aktivist:innen und Daten auszubalancieren, setzen diese auf strategischer Nicht-Nutzung von Social Media für sensible Informationen, die Verlagerung von Koordination in geschlossene, möglichst verschlüsselte Räume (zum Beispiel WhatsApp-/Signal-Gruppen) sowie die Spiegelung von Inhalten über mehrere Kanäle (zum Beispiel die Verbreitung von Auszügen aus Radiosendungen oder schriftlichen Stellungnahmen über Social Media).

2.3 Mehr als ein Hype? Kritische Betrachtung digitaler Technologien

Seit den späten 2000er-Jahren haben sich Narrative etabliert, die digitalen Medien eine Rolle als Motor gesellschaftlicher Veränderung zuschreiben. Begriffe wie „digitale Revolution“ oder „Twitter-Revolution“ sind in journalistischen und wissenschaftlichen Diskursen zu Schlagworten geworden (Howard/Hussain 2013). Bewegungen wie der sogenannte Arabische Frühling oder Occupy Wall Street wurden oft als Belege für eine demokratisierende Kraft von Social Media angeführt. Diese Lesart suggeriert, dass digitale Plattformen wie Facebook oder Twitter der entscheidende Katalysator für politische Mobilisierung seien. Teile der Forschung haben diese Perspektive jedoch in Frage gestellt (Treré 2019; Bennett/Segerberg 2012). Bewegungen entstehen meistens nicht im digitalen Vakuum; häufig werden sie von konkreten Ereignissen, Entwicklungen oder Problemen ausgelöst oder verstärkt (wie zum Beispiel #MeToo oder #NiUnaMenos) und knüpfen an historische Kämpfe an, bestehende soziale Netzwerke und traditionelle Organisationsformen. Digitale Plattformen können soziale Bewegungen demnach dynamisieren oder sichtbarer machen, sie ersetzen jedoch nicht den Aufbau langfristiger Beziehungen, die kollektive Identitätsbildung oder die Aushandlung gemeinsamer Ziele, auch wenn sie dazu beitragen können. Digital initiierte Mobilisierungen können zwar rasant wachsen, sind aber organisatorisch meist fragil, wenn sie nicht von stabilen Offline-Strukturen gestützt werden (Tufekci 2017; Milan 2015).

Diese Charakteristika finden sich auch im Kontext von Umwelt- und Ressourcenkonflikten in Lateinamerika und der Karibik. So können Inhalte zu Umweltzerstörung oder Menschenrechtsverletzungen algorithmisch herabgestuft oder kritische Nutzerkonten gesperrt oder gelöscht werden, während Kampagnen der Regierung oder von Unternehmen von „Bots“ (automatisiere Programme, die Inhalte generieren und verbreiten) oder „Trollen“ (Personen, die absichtlich provokante oder irreführende Beiträge erstellen), unterstützt werden.

2.4 Hybride Strategien als mögliche Antwort

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass rein digitale Strategien häufig nicht ausreichen, um nachhaltig Einfluss zu nehmen. Hybride Ansätze verbinden digitale Reichweite mit analogem Vertrauen, das in persönlichen, direkten Interaktionen und Beziehungen aufgebaut wird. Viele zivilgesellschaftliche Akteure in Lateinamerika und der Karibik entwickeln deshalb hybride Kommunikationsstrategien, die beide Ansätze kombinieren: Eine Protestaktion kann beispielsweise gleichzeitig lokal mit Plakaten und Lautsprecherdurchsagen angekündigt und dann über Social Media live gestreamt werden. Informationen zu einem geplanten Bergbauprojekt werden beispielsweise per WhatsApp verbreitet, parallel aber auch im Gemeinderadio diskutiert und bei einer offenen Versammlung vor Ort vertieft.

Solche Strategien sind nicht nur technisch motiviert, sondern politisch: Sie stärken lokale Autonomie, verringern Plattformabhängigkeiten und schaffen widerstandsfähige Kommunikationsnetzwerke, die selbst dann funktionieren, wenn digitale Kanäle blockiert oder überwacht werden. Hybride Kommunikation ist damit keine nostalgische Rückkehr zu „alten Medien“, sondern eine bewusste Praxis, die Vielfalt, Resilienz und soziale Einbettung in den Mittelpunkt stellt – ein Ansatz, der im Kontext sozial-ökologischer Kämpfe in Lateinamerika und der Karibik immer wichtiger wird.

In der Untersuchung von hybrider Kommunikation durch zivilgesellschaftliche Organisationen und Kollektive in Bolivien erwies sich neben einer Kombination verschiedener Kommunikationskanäle ein Sequencing als besonders wirksam: Zuerst dienten Versammlungen oder Ortsbesuche zur Abstimmung und Legitimierung von Entscheidungen, darauf folgte eine digitale Verstärkung beispielsweise durch via Messenger oder Social Media geteilte Informationen, Radioausschnitte oder Kurzvideos. Dieses hybride Vorgehen kann Zugangshürden senken, Partizipation stärken und kulturelle Resonanz stützen, ohne Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen. Mobilisierung bleibt weiterhin stark von Vertrauensnetzen und politischen Gelegenheitsstrukturen abhängig; in zahlreichen Fällen erfolgen Mobilisierungsaufrufe aus Sicherheitsgründen in geschlossenen Gruppen und außerhalb öffentlicher Plattformen (Heinzelmann 2025).

3 Theoretische Perspektiven auf hybride Kommunikation

Die Forschung zu digitaler und hybrider Kommunikation in sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von theoretischen Ansätzen hervorgebracht, die helfen, Kommunikationsstrategien als Teil komplexer sozialer, politischer und ökologischer Dynamiken zu verstehen.

Die Verbindung von traditionellen und digitalen Kommunikationsformen erlaubt es, die Vorteile beider Ansätze zu kombinieren (Chadwick 2013; Treré 2019). Diese Kombination erhöht die Reichweite, fördert die Inklusion verschiedener Zielgruppen und stärkt die Resilienz gegenüber technologischen oder politischen Störungen. Chadwick (2013) schrieb von einem „hybriden Mediensystem“, in dem alte und neue Medienstrukturen koexistieren und sich gegenseitig beeinflussen. Treré (2019) erweitert diesen Ansatz, indem er neben den technischen Aspekten auch die symbolischen Dimensionen und Machtverhältnisse innerhalb der Medienökologien betont. Studien aus Lateinamerika verdeutlichen, dass hybride Strategien nicht nur aus Effizienzgründen gewählt werden, sondern oft aus struktureller Notwendigkeit. Die digitale Spaltung, die als ungleiche Verteilung des Zugangs zu digitalen Technologien, Internet und digitalen Kompetenzen begriffen werden kann, zwingt Organisationen zur parallelen Arbeit offline und online, um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen. Betrachtungen zu indigenem Aktivismus (Waisbord 2019) und feministischen Netzwerken (Heinzelmann 2022) zeigen, dass hybride Strategien lokale Legitimität und transnationale Reichweite verbinden können.

Drei theoretische Konzepte sind hierbei hervorzuheben: Emiliano Trerés’ Ansatz der „Hybrid Media Ecologies, Imaginaries, and Algorithms“, das Konzept der „Technopolitics“ von Candón-Mena und Montero-Sánchez sowie Jun Lius Theorie der „Relational Affordances“ und werden im Folgenden zunächst beschrieben und anschließend auf den Kontext lateinamerikanischer Bewegungen angewandt. Diese drei Perspektiven bieten eine differenzierte Grundlage zur Analyse der spezifischen Herausforderungen und Potenziale hybrider Kommunikation im Kontext sozio-ökologischer Konflikte in Lateinamerika.

3.1 Emiliano Treré – Hybrid Media Ecologies, Imaginaries und Algorithms

In „Hybrid media activism: Ecologies, imaginaries, algorithms“ (Treré 2019) kritisiert Treré fünf wiederkehrende Fehlschlüsse in der Forschung zu Aktivismus:

(1) Spatial Dualism, die künstliche Trennung von „Online“ und „Offline“ als getrennte Sphären, statt sie als ineinandergreifende Räume zu betrachten; (2) One-Medium Focus, die einseitige Konzentration auf ein einziges Medium, statt die gesamte Medienökologie zu erfassen; (3) Technological Presentism, die Überbewertung neuer Technologien, ohne historische Kontinuitäten zu berücksichtigen; (4) Technological Visibility, die Fokussierung auf sichtbare, messbare Inhalte, während unsichtbare oder informelle Kommunikationsformen ignoriert werden sowie (5) Fallacy of Alternativeness als Annahme, dass digitale Plattformen per se demokratisch oder emanzipatorisch seien.

Trerés Konzept der Hybrid Media Ecologies versteht soziale Bewegungen als Akteur:innen in einem Kommunikationsgeflecht, das digitale und analoge Kanäle, technische Infrastrukturen, kulturelle Praktiken und Machtverhältnisse miteinander verknüpft. Diese Medienökologien sind nicht neutral: Sie spiegeln soziale Hierarchien wider, reproduzieren koloniale und patriarchale Strukturen oder können – bewusst gestaltet – Räume kollektiver Selbstermächtigung schaffen. Solche „Free Spaces“ ermöglichen es Individuen und Gruppen, sich zu versammeln, Ideen auszutauschen und kollektive Identitäten zu entwickeln; dies fördert nicht nur die Mobilisierung, sondern bietet auch die Möglichkeit, alternative politische Narrative zu entwickeln und zu verbreiten (Poletta, 1999).

In diesem Kontext nennt Treré drei zentrale Aspekte: (1) Ecologies: Die Vielfalt an Medienkanälen – von Gemeinderadios über WhatsApp bis zu Wandmalereien – ist demnach ein strategisches Kapital. In vielen lateinamerikanischen Kontexten ist die gleichzeitige Nutzung mehrerer Medien nicht nur eine Frage der Reichweite, sondern auch eine Form des Widerstands gegen Monopolisierung und Plattformabhängigkeit. (2) Imaginaries: Kommunikationsmittel transportieren kollektive Werte und Identitäten. Die Entscheidung für ein lokales Radio oder eine Versammlung anstelle eines Facebook-Posts kann eine bewusste Abgrenzung gegenüber kommerzialisierten oder fremdbestimmten Öffentlichkeiten darstellen. (3) Algorithms: Plattformen entscheiden durch algorithmische Logiken über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Bewegungen entwickeln Strategien der „algorithmic resistance“, indem sie Hashtags koordinieren, alternative Plattformen nutzen oder Inhalte gezielt in geschlossenen Kanälen verbreiten.

3.2 José Candón-Mena und David Montero-Sánchez – Technopolitics

Candón-Mena und Montero-Sánchez stellen sich gegen techno-deterministische Ansätze und rücken den Begriff Technopolitics in den Mittelpunkt: die strategische Aneignung technologischer Mittel durch soziale Bewegungen, um politische Prozesse zu beeinflussen (Candón-Mena/Montero-Sánchez 2021).

Die Autoren unterscheiden dabei zwischen zwei Logiken: Zum einen ist die digitale Logik geprägt von Geschwindigkeit, Viralität, Netzwerkdynamiken und oft von Plattformabhängigkeit. Darüber hinaus ist die traditionelle Logik verankert in persönlichen Beziehungen, gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung, kulturellen Ausdrucksformen und langfristiger Vertrauensarbeit.

Auch in Lateinamerika sind diese Logiken nicht unbedingt als Gegensätze zu verstehen. Vielmehr werden sie bewusst kombiniert, um sowohl lokale Legitimität als auch überregionale Sichtbarkeit zu erreichen. Ein Protest kann beispielsweise durch die Organisation von Workshops zu Umweltschutz in einer indigenen Gemeinde, die Veröffentlichung von Daten in lokalen Zeitungen und die gleichzeitige Verbreitung von Informationsgrafiken und Kurzvideos über Social Media an ein diverses und breites Publikum erfolgen. Diese Koexistenz bedeutet, dass technologische Mittel nicht isoliert zu betrachten sind, sondern stets in Beziehung zu lokalen Praktiken und gemeinschaftlicher Autonomie stehen.

3.3 Jun Liu – Relational Affordances

Jun Liu erweitert den Blick auf Mediennutzung durch das Konzept der Relational Affordances. Anders als klassische Ansätze, die technische Eigenschaften in den Vordergrund stellen, betont Liu die kontextabhängige und strategische Entscheidung, Medien zu nutzen oder abzulehnen (Liu 2021).

Bewegungen wählen Kommunikationsmittel dabei zum einen in Relation zu Sicherheitslagen, denn in repressiven Kontexten kann eine physische Versammlung sicherer sein als ein offener Chat; zum anderen wird die kulturelle Glaubwürdigkeit einbezogen, weil das Vertrauen lokaler Gemeinschaften in eher traditionelle Medienformen möglicherweise höher ist. Ferner spielt auch der Zugang eine Rolle – digitale Tools können vernachlässigt werden, wenn die Zielgruppe keine stabile Internetverbindung oder Geräte hat. Dieses Konzept ist insbesondere für das Verständnis der Frage relevant, weshalb lateinamerikanische Bewegungen nicht einfach den technologischen Beispielen aus dem sogenannten Globalen Norden folgen, sondern Werkzeuge anpassen, hybrid kombinieren oder bewusst ignorieren, um ihre politischen und sozialen Ziele zu erreichen.

3.4 Zentrale Problemdimensionen hybrider Kommunikation

Die drei theoretischen Ansätze verdeutlichen, dass hybride Kommunikation im lateinamerikanischen Kontext oft aus struktureller Notwendigkeit entsteht. Dabei treten sieben Problemdimensionen in den Vordergrund, die nachfolgend beleuchtet werden.

Eine „digitale Spaltung“ ergibt sich aus einem ungleichen Zugang zu Geräten, Internet und Kompetenzen (van Dijk 2020). Darüber hinaus ist eine algorithmische Kontrolle durch intransparente Plattformlogiken und ein sich daraus ergebener Einfluss auf die Sichtbarkeit zu erwarten (Pasquale 2015). Des Weiteren verhindern Echokammern (Menschen werden hauptsächlich mit Informationen und Meinungen konfrontiert, die ihre eigenen Überzeugungen bestätigen) und Filterblasen (durch algorithmische Steuerung, die dazu führt, dass Nutzer:innen vorwiegend Inhalte angezeigt bekommen, die ihren bisherigen Interaktionen entsprechen) einen breiten Diskurs und fragmentierten damit die Öffentlichkeiten (Sunstein 2017). Auch politische Repression in Form von Überwachung und Kriminalisierung von Aktivist:innen (Zuboff 2019) sowie ein Ressourcenmangel aufgrund personal- und kostenintensiver paralleler Offline- und Online-Strukturen können sich problematisch auswirken. Die Konzentration auf wenige globale Plattformen macht Bewegungen durch eine mögliche Plattformabhängigkeit verwundbar (Gillespie 2018). Letztlich bleibt auch die Problematik der ephemeren Mobilisierung – einer kurzfristigen Online-Aufmerksamkeit ohne langfristige Bindung (Milan 2015) – bestehen. Diese Dimensionen sind nicht isoliert, sondern wirken oft gleichzeitig und verstärken sich gegenseitig. Ihre Berücksichtigung ist zentral, um Kommunikationsstrategien nicht nur technisch, sondern auch sozial-ökologisch nachhaltig zu gestalten.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die dargestellten und andere theoretischen Perspektiven verdeutlichen: Hybride Kommunikation ist in vielen Kontexten Lateinamerikas mehr als eine optionale Strategie, sondern eine strukturelle Notwendigkeit. Sie entsteht aus der gleichzeitigen Präsenz von digitalen Spaltungen, fragmentierten Öffentlichkeiten, kulturellen Eigenlogiken, politischer Repression und Ressourcenknappheit. Für die Forschung bietet dieses Feld sowohl methodische Herausforderungen als auch inhaltliche Chancen.

4.1 Potenziale

Die Kombination der Ansätze von Treré, Candón-Mena und Montero-Sánchez sowie Liu erlaubt es, soziale Bewegungen nicht nur über ihre Kommunikationskanäle, sondern auch über ihre politische Positionierung und Identität, kulturelle Verwurzelung und strategische Resilienz zu analysieren. Damit wird eine ganzheitliche Perspektive für die Analyse möglich. Auch wird an einer Forschungslücke angesetzt, die durch Inklusion den bisherigen wissenschaftlichen Diskurs erweitern soll. Eine Vielzahl bisheriger Studien stammt aus dem „Globalen Norden“. Der Einbezug lateinamerikanischer Fälle – von indigenen Organisationen im Amazonasgebiet bis zu feministischen Netzwerken in städtischen Zentren – kann bestehende Theorien dekolonisieren und global diversifizieren. Letztlich soll ein Beitrag in der Praxis geleistet werden. Die Forschung soll direkt in der Praxis umgesetzt werden können, zum Beispiel durch Empfehlungen für hybride Kommunikationsstrategien, sichere Kommunikation und alternative Plattformen.

Die wachsende Aufmerksamkeit für hybride Kommunikationsstrategien eröffnet neue Möglichkeiten zur Schließung bestehender Wissenslücken, die für die Entwicklung fundierter, kontextgerechter und zukunftsfähiger Ansätze in Forschung und Praxis von großer Bedeutung sind. Langzeitstudien zu hybriden Strategien könnten dabei wertvolle Einblicke in den Wandel von Bewegungen und Technologien bieten und deren Entwicklung über die Zeit dokumentieren. Darüber hinaus sind vergleichende Analysen zwischen Ländern, Regionen und kulturellen Kontexten unerlässlich, um die Auswirkungen unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Systeme sowie Infrastrukturen auf hybride Kommunikation besser zu verstehen. Auch sind bisher empirische Untersuchungen zu alternativen Infrastrukturen, wie selbstverwalteten Plattformen oder gemeinschaftsbasierten Medienprojekten selten; dabei könnten innovative Ansätze zur Förderung von Partizipation und Engagement aufgezeigt werden. Durch die Anwendung von Terés Konzept der Imaginaries lassen sich Erkenntnisse darüber gewinnen, wie die Wahl von Medien Identität, Legitimität und Solidarität innerhalb der Bewegungen beeinflusst. Die Einbeziehung von Geschlechteridentitäten, Ethnizität und Klasse in Intersektionalen Studien könnte letztlich ein umfassenderes Bild der Dynamiken in hybriden Kommunikationskontexten zeichnen. Diese Forschungsansätze bieten neue Möglichkeiten, um das Verständnis hybrider Kommunikationsstrategien zu vertiefen und deren Potenzial für soziale Bewegungen und gesellschaftlichen Wandel zu erforschen.

4.2 Herausforderungen

Die wissenschaftliche Analyse dieses Feldes ist gleichzeitig mit strukturellen, methodischen und ethischen Herausforderungen konfrontiert.

Digitale Ungleichheit kann dabei als strukturelles Problem begriffen werden. Die digitale Spaltung (van Dijk 2020) ist in vielen ländlichen oder marginalisierten Regionen so tief, dass digitale Instrumente trotz theoretischer Reichweite in der Praxis kaum handlungsrelevant sind. Auch die Abhängigkeit von großen Konzernen wie Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) oder Alphabet (Google) macht Bewegungen verwundbar gegenüber Zensur, algorithmischen Änderungen und kommerziellen Interessen (Gillespie 2018). Für die Forschung bedeutet dies, auch die Risiken und Alternativen zu beleuchten.

Die bereits diskutierten Sicherheits- und Repressionsrisiken müssen ebenfalls kritisch in die wissenschaftliche Betrachtung einfließen. Digitale Kommunikation kann in autoritären Kontexten Ziel von Überwachungsinstrumenten sein (Zuboff 2019). Hier gilt es, Sicherheitspraktiken zu dokumentieren, ohne dabei gefährdende Details preiszugeben. In diesem Kontext sollte, wenn möglich, auch ein längerfristiger Beobachtungszeitraum gewählt werden. Die Mehrheit bisheriger Studien stellen Momentaufnahmen dar und vernachlässigen Perspektiven, in denen Kommunikationsstrategien sich an veränderte politische Gelegenheitsstrukturen anpassen (Tarrow 2011). Hybride Kommunikation kann daher nur verstanden werden, wenn auch ihre zeitliche Entwicklung nachvollzogen wird.

Des Weiteren ist unter hybrider Kommunikation mehr als Offline- und Online-Praktiken zu verstehen, sondern vielmehr eine adaptive Praxis, die in einem Spannungsfeld aus globalen Plattformlogiken und lokalen Medienkulturen operiert. Für die Forschung bedeutet dies, über technologische und instrumentelle Ansätze hinauszugehen und Machtasymmetrien, kulturelle Souveränität und kollektive Handlungsfähigkeit in den Mittelpunkt zu stellen.

4.3 Ausblick

Zusammenfassend lassen sich für Akteure in lateinamerikanischen Umweltkonflikten auf Grundlage der Untersuchung zu Bolivien (Heinzelmann 2025) vorrangig fünf praktische Empfehlungen ableiten, die stets im Kontext dekolonialer und emanzipatorischer Perspektiven sowie eigener Erfahrungen und Sichtweisen der sozialen Akteur:innen vor Ort betrachtet werden sollten: Erstens eine bewusste und zielgruppengerechte Nutzung hybrider Kommunikation, in denen Vertrauensräume offline (Gemeindeversammlungen, lokale Radios) gezielt durch digitale Kanäle online erweitert werden; darüber hinaus sollte die Abhängigkeit von kommerziellen Plattformen zu verringert werden basierend auf einer Erweiterung der Instrumente durch offene und/oder sichere Plattformen und Messenger. Die Antizipation algorithmischer Risiken und Möglichkeiten, indem Formate und Verbreitung angepasst (Kurzvideos, Zeitplanung, Schlagwortstrategien) sowie parallele Verbreitungswegen (Website, Newsletter, Print, Messenger) genutzt werden, stellt eine weitere Empfehlung dar. Die Stärkung digitaler Kompetenzen und Kapazitäten lassen sich in einer vierten Kategorie zusammenfassen – auch im Hinblick auf Algorithmen, sichere Kommunikation, Open Source Plattformen und alternative Netzwerke. Die Wirksamkeit dieser Strategien sollte dabei fünftens nicht primär an digitalen Metriken bemessen werden, sondern an relationalen und politischen Effekten – insbesondere an Vertrauen, tragfähigen Allianzen und konkreten politischen Ergebnissen, die zu Autonomie und Selbstermächtigung der Gemeinschaften und Akteure in sozio-ökologischen Konflikten beitragen.

Über den Autor

Steffen Heinzelmann, Magister Artium in Politikwissenschaften der Universität Hamburg, arbeitet als Journalist und Kommunikationsberater. Seit 2018 ist er in der internationalen Zusammenarbeit in Südamerika tätig, derzeit für die Fundación InternetBolivia.org in Bolivien. Seine Themenschwerpunkte sind Umweltschutz und Klimagerechtigkeit, Ressourcenkonflikte und Digitalisierung. Dieser Text entstand im Kontext seiner Abschlussarbeit „Hybrid Communication in Action: Exploring Digital and Traditional Communication for Participation and Mobilization in Socio-Environmental Activism in Bolivia“ zum Master in Communication for Development an der Universität Malmö, Schweden.

Literatur

Beltrán, Luis Ramiro 2010. Comunicación para el desarrollo en América Latina: Una evaluación crítica. CIESPAL.

Bennett, W. Lance/Segerberg, Alexandra 2012. The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. In: Information, Communication & Society, 15(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661.10.1080/1369118X.2012.670661

Candón-Mena, José/Montero-Sánchez, David 2021. From Cyber-Activism to Technopolitics: A Critical Take on Historical Periods and Orientations in the Use of Digital Technology by Social Movements. In: International Journal of Communication, 2021(15), 2921–2941.

Castells, Manuel 2015. Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Wiley.10.7312/blau17412-091

Castells, Manuel 2024. La Sociedad Digital. Alianza Editorial.

Chadwick, Andrew 2013. The Hybrid Media System: Politics and Power. Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780199759477.001.0001

Couldry, Nick/Mejias, Ulises. A. 2019. The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press.10.1515/9781503609754

Gerbaudo, Paolo 2012. Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism. Pluto Press.

Gillespie, Tarleton 2018. Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions that Shape Social Media. Yale University Press.10.12987/9780300235029

Gudynas, Eduardo 2020. Extractivisms: Politics, Economy and Ecology. Fernwood.10.3362/9781788530668

Heinzelmann, Steffen 2022. #NiUnaMenos: Connecting activism online and offline (Blogpost), 7. November 2022: https://wpmu.mau.se/nmict22group7/2022/11/07/niunamenos

Heinzelmann, Steffen 2025: Hybrid Communication in Action: Exploring Digital and Traditional Communication for Participation and Mobilization in Socio-Environmental Activism in Bolivia. (Abschlussarbeit zum Master in Communication for Development an der Universität Malmö, Schweden, in Begutachtung).

Howard, Philip. N./Hussain, Muzammil M. 2013. Democracy’s Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring. Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780199936953.001.0001

Kidd, Dorothy 2019. Hybrid media activism: ecologies, imaginaries, algorithms (book review). In: Information, Communication & Society, 22(14), 2207–2210. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.163137410.1080/1369118X.2019.1631374

Liu, Jun 2021. Technology for Activism: Toward a Relational Framework. In: Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 30(5–6), 627–650. https://doi.org/10.1007/s10606-021-09400-910.1007/s10606-021-09400-9

Manyozo, Linje 2012. Media, Communication and Development: Three Approaches. SAGE Publications India.

Milan, Stefania 2015. When Algorithms Shape Collective Action: Social media and the Dynamics of Cloud Protesting. In: Social Media + Society, 1(2), 1–10. https://doi.org/10.1177/205630511562248110.1177/2056305115622481

Milan, Stefania/Treré, Emiliano 2020. The Rise of the Data Poor: The COVID-19 Pandemic Seen from the Margins. In: Social Media + Society, 6(3). https://doi.org/10.1177/205630512094823310.1177/2056305120948233

Pasquale, Frank 2015. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Harvard University Press.10.4159/harvard.9780674736061

Polletta, Francesca 1999. “Free Spaces” in Collective Action. In: Theory and Society, 28(1), 1–38.10.1023/A:1006941408302

Rodríguez, Clemencia 2011. Citizens’ media against armed conflict: Disrupting violence in Colombia. University of Minnesota Press.10.5749/minnesota/9780816665839.001.0001

Servaes, Jan (Hg.) 2020. Handbook of Communication for Development and Social Change. Springer.10.1007/978-981-10-7035-8

Svampa, Maristella 2019. Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Bielefeld University Press.10.1515/9783839445266

Sunstein, Cass R. 2017. #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.10.1515/9781400884711

Tarrow, Sidney 2011. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511973529

Treré, Emiliano 2019. Hybrid Media Activism. Ecologies, Imaginaries, Algorithms. Routledge.10.4324/9781315438177

Tufekci, Zeynep 2017. Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. Yale University Press.

Tufte, Thomas 2017. Communication and Social Change: A Citizen Perspective. Polity Press.

van Dijk, Jan 2020. The digital divide. Polity Press.

Waisbord, Silvio 2019. Communication: A post-discipline. Polity Press.

Zuboff, Shoshana 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the new Frontier of Power. PublicAffairs

Fußnoten

- Algorithmische Steuerung bezieht sich auf die Art und Weise, wie Algorithmen – mathematische Modelle und Regeln – Entscheidungen treffen oder Prozesse steuern, insbesondere in digitalen Plattformen und sozialen Medien. Inhalte in Social Media, die von Algorithmen als relevant oder ansprechend eingestuft werden, erhalten eine höhere Sichtbarkeit. ↩︎

- Dieser Text entstand im Kontext der Abschlussarbeit „Hybrid Communication in Action: Exploring Digital and Traditional Communication for Participation and Mobilization in Socio-Environmental Activism in Bolivia“ zum Master in Communication for Development an der Universität Malmö, Schweden (Heinzelmann 2025). Grundlage waren die Analyse von Social-Media-Posts, anonyme Online-Umfragen und leitfadengestützte Interviews. ↩︎

Foto: Encuentro de Radios Comunitarias y Software Libre, Cochabamba, 12.6.2015 (cc by nc sa, patrikalex via Flickr)